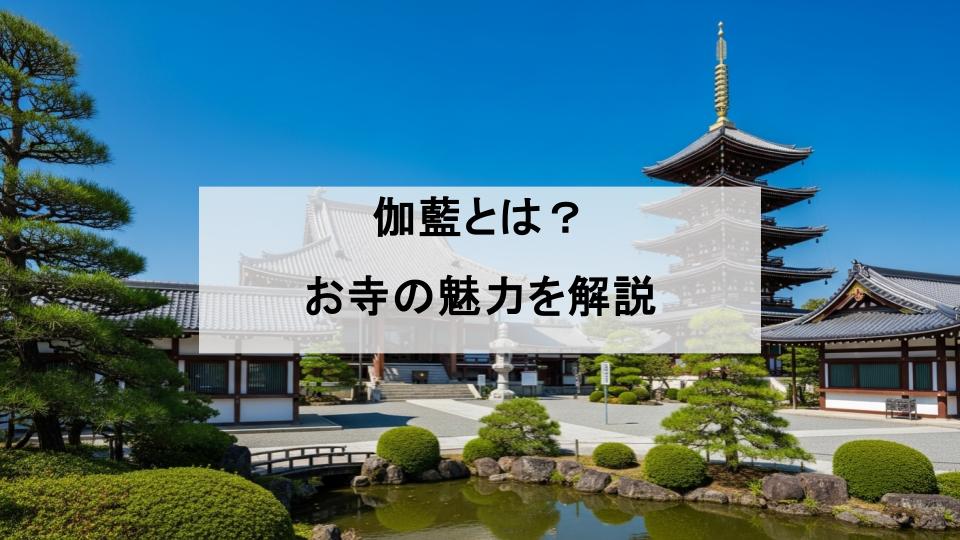

「お寺の伽藍(がらん)って、そもそも何?」「本堂や塔って、どんな意味があるの?」──そんな疑問を持って「お寺」について調べている方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、伽藍とはお寺を構成する建物群のことで、それぞれに深い歴史的・宗教的な役割があります。

この記事では、まず伽藍の基本的な意味を解説したうえで、日本の寺院建築の歴史的な背景や、主要な伽藍配置の種類、本堂・塔・回廊など各施設の役割についても詳しく紹介します。お寺の建築に込められた思想や美しさを読み解くための第一歩として、ぜひご覧ください。

お寺の伽藍とは何か?その意味と起源

伽藍の語源と仏教における位置づけ

「伽藍」という言葉は、サンスクリット語の「サンガーラーマ(僧伽藍摩)」に由来します。これは、僧侶たちが集まり修行する場所を意味し、仏教がインドから中国、そして日本へ伝来する過程で「伽藍」という漢字があてられました。単なる建物を指すのではなく、僧団が生活し、教えを深める宗教空間全体を示しています。

仏教において伽藍は、信仰と修行の中心であり、教えを実践する場でもあります。本堂や塔といった建物にはそれぞれ象徴的な意味があり、伽藍は仏教世界の縮図とも言える構成になっています。

お寺と伽藍の関係とは

お寺は、仏像を安置し、僧侶が修行や法要を行う場であり、伽藍はその機能を実現するための建築群です。つまり、伽藍はお寺を構成する具体的な空間であり、仏教の教義や精神が具現化された建築様式の集合体です。本堂を中心に、塔、講堂、山門、回廊などが配置され、信仰と学びの両面を支えています。

日本におけるお寺の伽藍配置の歴史

古代寺院の伽藍配置の特徴(飛鳥時代〜奈良時代)

日本で初めて仏教が伝来した飛鳥時代には、朝鮮半島や中国からの影響を強く受けた伽藍配置が導入されました。代表的な例が飛鳥寺や法隆寺で、塔と金堂が並ぶ「左右対称」の配置が特徴です。この時代の伽藍は、中央政権が仏教を政治の基盤として取り入れる中で、格式と秩序を重視して構成されていました。

平安時代以降の変遷

平安時代に入ると、仏教が貴族文化と融合し、天台宗や真言宗などの密教系寺院が多く建立されます。この時代の伽藍は、山岳信仰と結びついた自然環境との調和が重視され、対称性よりも自由な構成が増えました。延暦寺や高野山金剛峯寺などがその代表例です。

時代ごとの伽藍構成の違い

鎌倉時代以降は、禅宗の影響により中国風の伽藍配置が導入され、直線的で機能的な構成が広がります。室町時代には簡素な美を重視する「侘び寂び」の精神が建築にも反映されるようになります。江戸時代には民衆の信仰を背景に、多様なお寺が建てられ、装飾的な伽藍も増えていきました。

お寺の主要な伽藍構成要素とその役割

本堂(金堂):ご本尊を安置する場所

本堂は、お寺の中心となる建物で、仏像やご本尊を安置する神聖な空間です。参拝者が最も長く滞在する場所でもあり、読経や法要など多くの儀式が行われます。金堂という呼び方もあり、特に奈良時代以前の古代寺院ではこの名称が一般的です。

五重塔や三重塔:仏舎利と仏教的象徴

塔は、仏教の象徴である仏舎利(釈迦の遺骨)を納めるために建てられた建造物です。上にいくほど細くなる形状は、宇宙の構造を表現しているとも言われ、仏教的な世界観を視覚的に示しています。五重塔や三重塔は、日本各地のお寺で目を引く存在です。

講堂・僧坊・山門:修行・学び・結界の機能

講堂は、僧侶たちが教えを学ぶための場所であり、伽藍の中でも学問的役割を果たす施設です。僧坊は修行僧の生活空間であり、山門は聖域と俗世を分ける「結界」として重要な意味を持ちます。山門をくぐる行為そのものが、精神的な浄化と新たな気づきへの第一歩とされます。

回廊や中門:空間構成と参拝者の動線

伽藍の構成要素である回廊や中門は、建物同士をつなぐだけでなく、空間にリズムと秩序を与える役割を果たします。回廊を歩くことで自然と参拝者の流れが導かれ、精神の集中や静けさを体感することができます。中門は内と外を区切る建築要素であり、参拝の心構えを整える場でもあります。

代表的なお寺に見る伽藍の実例

法隆寺の伽藍配置

法隆寺は世界最古の木造建築として知られ、その伽藍配置は飛鳥時代の建築様式を今に伝えています。金堂と五重塔が左右に並ぶ非対称な配置は、当時としては革新的な構成で、現代にも強い影響を与えています。講堂や中門、回廊が整然と並び、伽藍の基本構成を学ぶには最適な例です。

東大寺とその伽藍構造の特徴

奈良の東大寺は、大仏殿を中心に広大な伽藍を持つ寺院です。国家鎮護のために建てられた東大寺は、伽藍のスケールの大きさと、仏教の権威を体現する建築的象徴としての価値を兼ね備えています。中門や南大門、回廊、講堂などが直線的に並び、宗教的厳格さを強調しています。

金閣寺・銀閣寺の建築的な見どころ

京都の金閣寺と銀閣寺は、伽藍配置というよりは庭園や建物の意匠に注目される寺院ですが、それぞれに独自の伽藍的要素を含んでいます。金閣寺は豪華さと権力の象徴であり、銀閣寺は簡素で静謐な美を示しています。どちらも建築と自然が融合した空間が魅力で、仏教の思想を建築に昇華させた例といえるでしょう。

現代におけるお寺と伽藍の意味

文化財・観光地としての価値

多くのお寺は国宝や重要文化財に指定され、貴重な歴史的遺産として保存・公開されています。伽藍の美しさや歴史的価値は、観光資源としても活用され、国内外から多くの人々が訪れる場所となっています。

現代人にとってのお寺と伽藍の役割

現代では、信仰の場としてだけでなく、心の安らぎや自己探求の場としてお寺が注目されています。伽藍の静かな空間や、歴史の重みを感じる建築は、日常から離れた精神的な休息を与えてくれます。法話や坐禅体験などの取り組みも広がり、現代人とお寺の関係は多様化しています。

お寺建築から学べる精神文化

伽藍は単なる建築ではなく、日本人の精神文化を映し出す存在です。木の温もり、配置の調和、自然との共生など、そこに込められた価値観は現代にも通じます。お寺の建築を知ることは、仏教だけでなく、日本文化全体への理解を深めることにつながります。

まとめ:伽藍を通じて見えるお寺の本質

伽藍から読み解く仏教建築の思想

伽藍は、仏教の教えを空間として表現したものです。その構成や配置には、信仰・修行・教化という三位一体の精神が込められています。建物がどのように配置され、どんな意味を持っているのかを知ることで、仏教建築の深い思想を理解することができます。

歴史と役割を知ることで深まる寺院の魅力

お寺と伽藍の歴史や役割を知ることは、ただ建物を見る以上の価値をもたらします。その背後にある文化、思想、信仰に触れることで、より深い感動と学びが得られるはずです。お寺という空間を通して、日本人の心と歴史を見つめ直すことができるでしょう。

案内人より一言

伽藍を意識するとお寺巡りの楽しさが一気に増します。

コメント