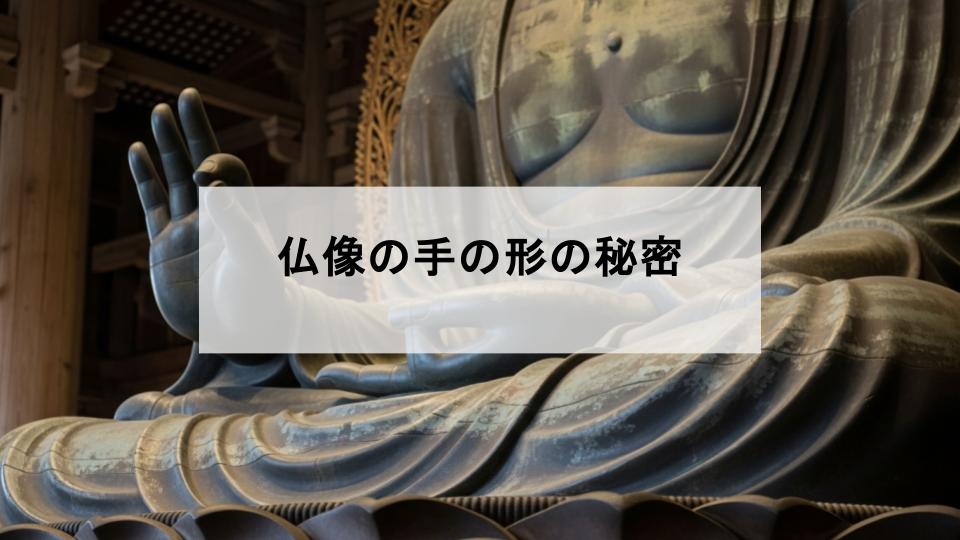

「この仏像、どうしてこんなポーズなんだろう?」「手の形に意味があるって本当?」――そんな疑問を持つあなたへ。

仏像のポーズや手の形(印相)には、仏教の深い教えや願いが込められています。

本記事では、仏像鑑賞がもっと楽しくなる「5つの基本」を初心者向けにわかりやすく解説。

代表的な印相の意味、ポーズが表すシーン、鑑賞時のポイントまで網羅しています。

仏像を“なんとなく眺める存在”から“意味を感じ取る存在”へ――。その第一歩を一緒に踏み出してみませんか?

仏像の「ポーズ」と「手の形(印相)」とは?

仏像に込められた意味とは

仏像は単なる芸術作品ではありません。姿勢や手の形には、仏の教えや感情、そして仏教の世界観が宿っています。仏教において仏像は、信仰の対象でありながら、人々に教えを示すための「かたち」として存在しています。そのポーズや手の形から、仏が伝えようとしているメッセージを読み取ることができるのです。

ポーズと手の形の基本的な違い

ポーズとは、仏像全体の姿勢――たとえば立っている、座っている、横たわっているなどの状態を指します。一方、印相は、仏が両手で示す特定のジェスチャーのことを意味し、各印相には明確な意味が込められています。この2つを組み合わせることで、仏像の表現はより豊かに、そして意味深いものになります。

なぜポーズと印相に注目すべきか

仏像をただの「美術品」としてではなく、「教えの象徴」として見たとき、ポーズと印相は重要な手がかりになります。どのような状況でその仏像が作られたのか、何を伝えようとしているのかがわかれば、仏像鑑賞がより深い体験になります。初心者であっても、ポーズと印相に注目することで、仏像が語りかけてくるように感じられるでしょう。

主な仏像のポーズの種類と意味

立像(りゅうぞう):威厳と覚醒を表す

立像は、まっすぐに立ち、両足でしっかりと地に足をつけた姿勢の仏像です。立像には威厳や即応性が込められており、今まさに人々を導こうとする仏の強い意志を感じさせます。多くの寺院の本尊や、山門に立つ仁王像にもこのポーズが採用されており、力強さと守護の象徴でもあります。

坐像(ざぞう):安定と瞑想を象徴

坐像は、蓮華座に座り静かに瞑想する姿が特徴です。これは心の安定や修行の完成を意味しています。釈迦如来像に多く見られる坐像は、内面の静けさと悟りの境地を表現しており、見る者に落ち着きと安心をもたらします。

寝仏(ねぶつ):涅槃の姿を表現

寝仏は、右脇を下にして横たわる姿で、釈迦が入滅する(亡くなる)直前の姿を示します。悲しみに暮れる弟子たちの中で、悟りの境地にある釈迦が安らかに横たわる姿は、死を恐れず、平穏に受け入れる仏教の考え方を象徴しています。

寝仏が使われるシーンや仏像の例

タイのワット・ポーの巨大涅槃像や、日本の南蔵院の釈迦涅槃像などが有名です。涅槃像は寺院の奥に静かに安置されていることが多く、人生の終焉や無常観を静かに語りかけてくれます。

印相(手の形)の種類とその意味

施無畏印(せむいいん):恐れを取り除く

右手を胸の高さまで上げ、手のひらを前に向けた姿勢が施無畏印です。これは「恐れることはない」と人々を安心させる印相で、釈迦如来や阿弥陀如来によく見られます。不安を抱えた者に希望と平穏を与える印相です。

与願印(よがんいん):願いをかなえる姿

与願印は、左手を下げて手のひらを前に向けた姿勢で、人々の願いを受け止め、かなえてくれる意味を持ちます。施無畏印とセットで用いられることが多く、信仰の対象として人気の高い印相です。

禅定印(ぜんじょういん):瞑想・静寂の印

両手を腹の前で重ね、親指同士を軽く触れ合わせる形が禅定印です。坐像の仏像に多く見られ、瞑想や修行中の姿を表現します。内なる静けさと集中を象徴する印相で、心を落ち着けて仏と向き合いたいときにふさわしい形です。

転法輪印(てんぽうりんいん):教えを説くしぐさ

両手の指を複雑に組み合わせた形が転法輪印です。これは釈迦が初めて仏教の教えを説いた「初転法輪」の場面を表現しており、仏教伝道の象徴ともいえる印相です。教えを広める力強い意思が感じられます。

初心者におすすめ!印相を見分けるポイント5選

手の位置と方向に注目

印相を見るときは、手の高さや向きが重要な手がかりになります。手が上がっているのか、下がっているのか、どの方向に向けられているのかを観察すると、その印相の意味が自然と見えてきます。

左右の手の組み合わせに意味がある

片手だけでなく、両手の動きに注目することで、印相の意味がより明確になります。施無畏印と与願印のように、左右で異なる印相を示す仏像もあります。

仏像の表情と印相の関係性

穏やかな表情と静かな印相、怒りの表情と威圧的な印相など、顔と手の形には密接な関係があります。仏の感情を読み取るヒントになります。

仏像の時代背景と印相の傾向

時代や地域によって、印相の使い方や表現方法にも違いがあります。たとえば奈良時代の仏像はシンプルで力強く、平安時代の仏像は柔和で繊細です。

同じ印相でも仏によって意味が異なる

印相は同じでも、それを示している仏が異なれば意味も変わることがあります。誰がその印相を示しているのかを知ることが、鑑賞の深みを増すコツです。

仏像鑑賞をもっと楽しむために

寺院や仏像ガイドツアーの活用

仏像に詳しいガイドの案内を受けながら巡るツアーでは、ポーズや印相の意味をその場で学べます。理解が深まり、よりリアルに仏像と向き合うことができます。

仏像図鑑・参考書で知識を深めよう

書籍や図鑑には、印相やポーズごとの詳しい解説が載っています。事前に学ぶことで、実物を見たときの理解が格段に上がります。

実際に見て学ぶおすすめスポット紹介(例:奈良・京都)

奈良の東大寺や京都の清水寺、三十三間堂など、仏像鑑賞に最適な場所が全国にあります。歴史的背景とともに見ることで、仏像がより身近な存在になるでしょう。

仏像は、見るだけでなく“読む”楽しさがある存在です。ポーズと手の形(印相)の意味を知ることで、仏教の世界に少しずつ触れることができます。あなたの仏像鑑賞が、より深く、豊かなものになりますように。

案内人より一言

印相で大体仏像の種類が分かるようになります。するとますますお寺めぐりが楽しくなります。

コメント