「津観音ってどんなお寺?歴史や見どころは?アクセスしやすいの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。

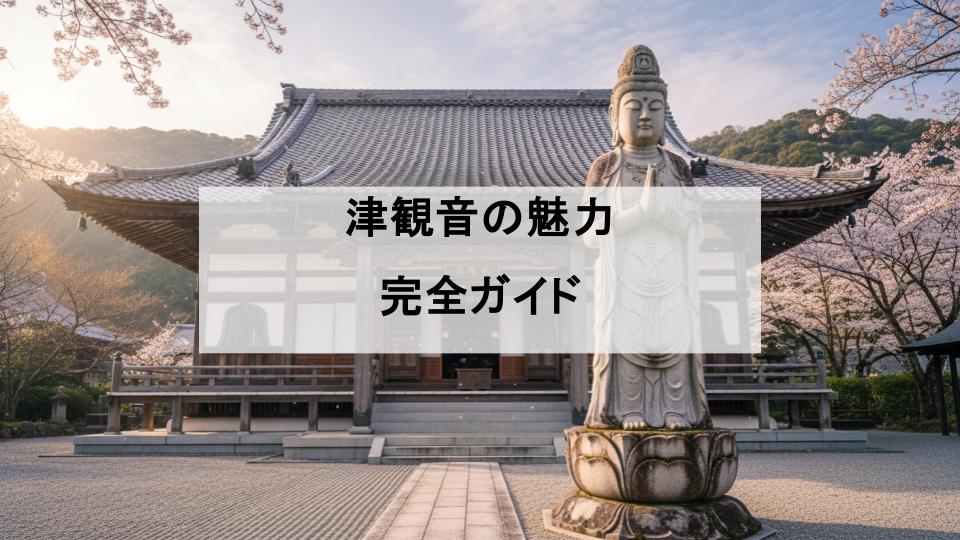

結論からお伝えすると、津観音は日本三大観音の一つとして知られ、長い歴史と地域に根ざした信仰を持つ、三重県津市の名刹です。商売繁盛や厄除けなどのご利益があるとされ、地元のみならず全国から多くの参拝者が訪れます。

本記事では、津観音の由来や歴史的背景から、本堂や境内の見どころ、年間を通じて開催されるイベント情報、さらには電車・車でのアクセス方法まで、詳しく解説していきます。初めて訪れる方も、参拝を検討している方も、この記事を読めば津観音の魅力がきっとわかります。

津観音とは?基本情報と歴史を紹介

津観音の由来と歴史的背景

津観音は正式名称を「恵日山観音寺」といい、奈良時代に創建されたと伝えられています。古くから海上安全を祈る寺院として庶民の信仰を集め、津の港町とともに発展してきました。戦国時代や江戸時代にも保護を受け、地域の中心的な寺として今に至ります。

津観音が日本三大観音とされる理由

津観音は、浅草観音(東京都)、大須観音(愛知県)と並ぶ「日本三大観音」の一つです。この三大観音は、観音信仰の広がりを象徴する存在であり、いずれも庶民の厚い信仰を集めてきました。津観音もその例外ではなく、東海地方を代表する霊場として広く知られています。

ご本尊とそのご利益について

津観音のご本尊は聖観世音菩薩で、慈悲深く人々の悩みや苦しみに寄り添う存在です。ご利益としては、商売繁盛、家内安全、厄除け、交通安全などがあり、多くの人が祈願に訪れます。

津観音の見どころと参拝の魅力

本堂・境内の特徴と建築美

津観音の本堂は風格ある伝統的な造りで、落ち着いた雰囲気が魅力です。屋根の反りや彫刻の精緻さに、江戸期の職人技が感じられます。境内には石灯籠や多くの仏像が点在し、参拝とともに建築美も堪能できます。

年間行事と四季折々の風景

年間を通じてさまざまな行事が行われ、特に初詣や節分、春の花まつりなどは多くの参拝者でにぎわいます。春は桜、夏は緑、秋は紅葉、冬は澄んだ空気と、四季ごとに異なる表情を楽しめるのも魅力の一つです。

地元に根差した信仰と地域とのつながり

津観音は地元住民の信仰の場であると同時に、地域行事や祭りとも深く関わっています。周辺の商店街や自治体との連携イベントも多く、観光だけでなく地域文化を感じられるスポットとなっています。

津観音周辺の観光スポットと楽しみ方

津観音から徒歩圏内の観光地

津観音の周辺には、津城跡や津まん中広場などの観光スポットがあります。歩いてすぐに巡れる距離なので、参拝とあわせて散策を楽しむのにぴったりです。

地元グルメやお土産スポット

津の名物といえば、うなぎや味噌かつ、天むすなど。境内近くには地元食材を使った飲食店や土産物屋も並び、食も楽しめます。津観音限定のお守りや縁起物も見逃せません。

家族連れやカップルにおすすめのコース

津観音と津城跡をセットで巡り、ランチは地元のうなぎ店、午後は公園でのんびりというプランが人気です。カップルならば夜のライトアップイベントに合わせて訪れるのもおすすめです。

津観音へのアクセスと参拝のポイント

電車・バスでのアクセス方法

津観音は近鉄「津新町駅」から徒歩約15分、または三重交通バスで「観音寺」停留所下車すぐと、公共交通でもアクセスしやすい立地です。名古屋や大阪からのアクセスも良好です。

車で訪れる際の駐車場情報

車で訪れる場合は、境内近くに有料駐車場があります。特に年末年始やイベント時は混雑するため、早めの到着か公共交通機関の利用が安心です。

参拝時のマナーとベストな時間帯

参拝時は帽子を取り、静かに手を合わせるのが基本です。朝早くは参拝者も少なく、清々しい空気の中でゆっくりと過ごせます。午後になると観光客が増えるため、静かな参拝を希望する方には午前中が最適です。

津観音を訪れる前に知っておきたいこと

雨の日でも楽しめる?

雨の日でも本堂の中でゆっくりと参拝できます。境内には屋根のある通路も多く、濡れることなく見学が可能です。雨に濡れた石畳も風情があります。

初詣や節分の混雑状況

初詣や節分は毎年多くの参拝客でにぎわい、境内に行列ができることもあります。混雑を避けるなら、早朝または開催日前後の平日が狙い目です。

参拝に必要な持ち物・服装のポイント

歩きやすい靴と季節に応じた服装があれば十分です。夏場は帽子や日傘、冬場は防寒対策を忘れずに。また、お賽銭やお守り購入用の小銭を用意しておくとスムーズです。

津観音は、歴史と信仰、文化と景観、すべてを備えた三重県津市の誇る名刹です。訪れれば、ただの観光地とは違う、心が洗われるような時間がきっと過ごせるでしょう。

コメント