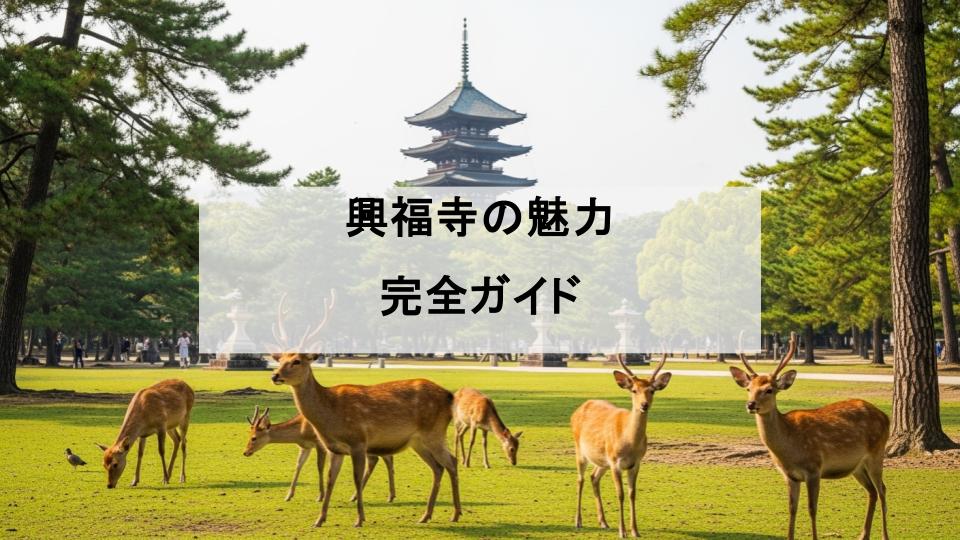

「奈良観光で興福寺って行く価値ある?」「東大寺とどう違うの?」「何を見ればいいのか分からない…」そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では興福寺の魅力を余すところなくお伝えします。結論から言えば、興福寺は日本仏教と藤原氏の歴史を語るうえで欠かせない、芸術と文化が凝縮されたスポットです。本記事では、興福寺の歴史や特徴、国宝や重要文化財として名高い仏像の見どころ、さらにはアクセス方法や周辺情報まで詳しくご紹介します。奈良観光をより深く楽しみたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

興福寺とは?その歴史と基本情報

興福寺の創建と歴史的背景

興福寺は、奈良県奈良市に位置する日本有数の古刹で、669年に藤原鎌足の病気平癒を願って、妻・鏡女王が創建した法興寺(現在の山階寺)に始まります。その後、平城京遷都に伴い現在の場所へ移され、710年に「興福寺」として再建されました。奈良時代から平安時代にかけては、国家仏教の中心的な寺院のひとつとして栄え、数々の重要な歴史の舞台となりました。

藤原氏との関係と政治的な役割

興福寺は藤原氏の氏寺として、その権力基盤を象徴する存在でもありました。貴族政治の時代において、藤原氏が国家の中枢を担っていたことから、興福寺も政界とのつながりを深く持ち、多くの僧兵を抱える一大勢力となっていました。中世には「南都七大寺」のひとつに数えられ、宗教的・政治的な発言力を維持し続けました。

世界遺産「古都奈良の文化財」の一部としての価値

1998年、興福寺は「古都奈良の文化財」としてユネスコ世界遺産に登録されました。中金堂や五重塔、国宝館に収蔵される仏像群など、歴史的価値の高い文化財が多数残されており、日本の宗教・芸術・建築史を学ぶうえで欠かせない存在です。

興福寺の見どころを徹底解説!

東金堂と中金堂の特徴

東金堂は、730年に聖武天皇が母の病気平癒を祈願して建立した講堂で、現在の建物は1415年に再建されたものです。内部には薬師如来像を中心に多くの仏像が安置されています。一方、中金堂は興福寺の中心堂宇で、創建当時から数度の焼失と再建を経て、2018年に300年ぶりに完全復興されました。壮麗な朱塗りの建築と精緻な装飾が見どころです。

五重塔と三重塔の違いと魅力

興福寺の五重塔は高さ約50メートルあり、奈良のシンボル的存在です。現存するものは1426年に再建されたもので、日本で2番目に高い木造塔として知られています。三重塔は、1143年に再建された鎌倉時代の建築で、規模は小さいながらも風格ある佇まいが魅力的です。両塔は構造や彫刻にも違いが見られ、比較しながら観賞するのがおすすめです。

興福寺国宝館で見られる貴重な仏像たち

阿修羅像の魅力と人気の理由

興福寺の象徴的存在ともいえる阿修羅像は、奈良時代につくられた八部衆像の一体です。三つの顔と六本の腕を持ち、穏やかさと憂いをたたえた表情が印象的で、多くの人を魅了しています。少年のような姿と細やかな表現は、仏像彫刻の美の極致とも言えるでしょう。

千手観音像やその他の国宝について

千手観音像をはじめ、多くの国宝・重要文化財が興福寺国宝館に収蔵されています。それぞれの像は歴史的背景や宗教的意義を持ち、仏教美術における貴重な資料として高く評価されています。訪問時には、仏像一体一体に込められた物語を感じながら鑑賞すると、より深い理解が得られます。

興福寺の建築と美術の魅力

建築様式の特徴と変遷

興福寺の建築は、奈良時代から室町時代、そして現代にいたるまで、各時代の技術と美意識を反映しています。再建ごとに変化する屋根の反りや柱の太さなど、細部を比較することで建築の進化を見ることができます。中金堂のように現代の技術で忠実に再現された建物もあり、伝統と現代建築の融合も見どころです。

興福寺に伝わる仏教美術の重要性

興福寺は、仏教彫刻や絵画、仏具などが豊富に伝わる寺院として知られています。特に奈良時代から鎌倉時代にかけての仏像は、美術史の上でも極めて重要で、仏教芸術の変遷を知る貴重な手がかりとなっています。

彫刻・絵画・装飾の見どころ

仏像の繊細な彫刻や装飾、絵画に見られる色使いは、当時の技術や宗教観を物語っています。なかでも国宝館に展示される仏像群は保存状態も良好で、間近でその美しさを味わうことができます。

興福寺へのアクセス方法と周辺情報

興福寺への行き方(電車・バス・徒歩)

興福寺へは、近鉄奈良駅から徒歩約5分、JR奈良駅からも徒歩20分ほどでアクセス可能です。市内を循環する奈良交通バスを利用すれば、バス停からもすぐの距離に位置しており、観光ルートに組み込みやすい立地です。

観光に便利な駐車場や交通手段

車で訪れる場合、周辺には有料の観光駐車場が複数あります。休日は混雑するため、早めの到着がおすすめです。また、奈良市内を走るレンタサイクルも便利で、周辺散策と組み合わせることで効率よく観光できます。

興福寺周辺の観光スポット・飲食店情報

興福寺周辺には、奈良公園や東大寺、春日大社などの名所が集まっており、1日で複数のスポットを回ることができます。ならまちエリアでは、古民家を改装したカフェや和菓子店も多く、観光の合間の休憩にも最適です。

興福寺を訪れるベストな時間帯と季節は?

春・秋の季節ごとの楽しみ方

春には桜、秋には紅葉が境内を彩り、興福寺の建物と四季の自然が織りなす風景は格別です。とくに朝の時間帯は人も少なく、静寂の中で荘厳な空気を感じられます。

混雑を避けるためのポイント

土日祝や連休期間中は観光客が多く訪れるため、平日や早朝の時間帯を狙うと、ゆったりと拝観できます。天候に左右されやすいため、天気予報を確認してからの計画が安心です。

ライトアップ・特別拝観などのイベント情報

年に数回開催される夜間ライトアップや特別公開では、通常は非公開の仏像や堂宇を見ることができ、幻想的な夜の興福寺を楽しめます。事前に公式サイトなどで日程をチェックしておきましょう。

興福寺を訪れる前に知っておきたい豆知識

拝観料・拝観時間・休館日について

拝観料は各施設ごとに異なりますが、国宝館と東金堂の共通券が販売されており、便利に利用できます。拝観時間は基本的に9時から17時までですが、季節によって異なる場合もあるため事前確認が重要です。

写真撮影の可否とマナー

境内は基本的に撮影可能ですが、仏像や屋内展示物については撮影禁止の箇所もあります。撮影の際はフラッシュを避け、他の参拝者の迷惑にならないよう配慮しましょう。

子ども連れ・高齢者にも優しい観光情報

興福寺の境内は比較的平坦で、バリアフリー対応も進んでいます。ベビーカーや車椅子の利用も可能で、家族連れや高齢者にもやさしい環境が整っています。

興福寺をもっと楽しむためのおすすめプラン

半日で巡るモデルコース

興福寺を中心に、午前中に中金堂・国宝館を拝観し、午後は奈良公園で鹿とふれあいながらのんびり過ごすのが理想的な半日プランです。散策しながらならまち方面へ向かうのもおすすめです。

東大寺・奈良公園とのセット観光プラン

興福寺から東大寺へは徒歩圏内で、途中には猿沢池や南円堂などの見どころも点在しています。奈良の魅力を一日で満喫できるルートとして、多くの旅行者に人気です。

修学旅行・外国人観光客向けの楽しみ方

日本の歴史や文化に触れられる場所として、興福寺は教育旅行や海外からの観光客にも高い評価を得ています。音声ガイドや多言語パンフレットの利用で、より理解を深めながら観光が可能です。

興福寺は、日本の歴史と仏教文化が融合した特別な場所です。奈良を訪れる際には、その奥深い魅力にぜひ触れてみてください。

コメント