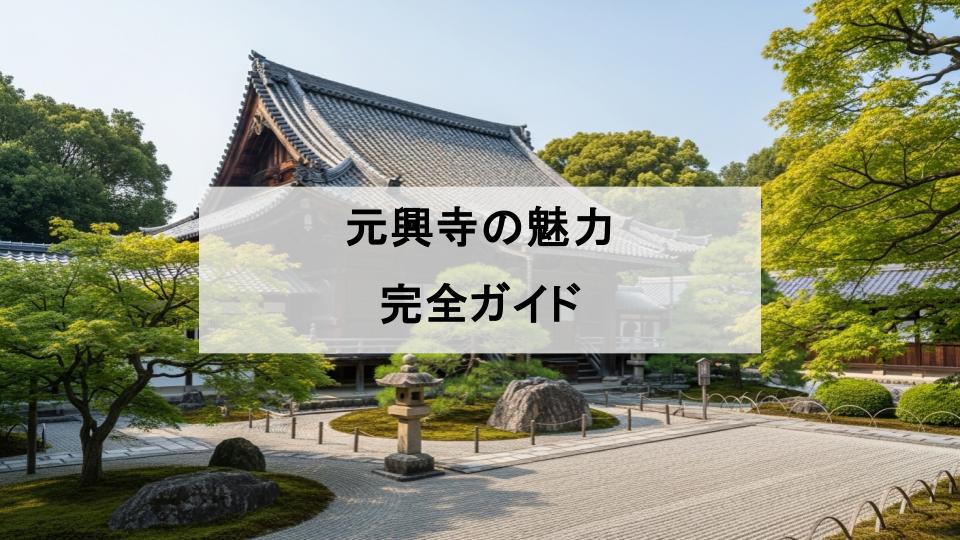

奈良観光といえば東大寺や興福寺が有名ですが、「元興寺ってどんなお寺?行く価値はあるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。結論から言えば、元興寺は日本最古の本格的寺院の一つであり、世界遺産にも登録される歴史的価値と、奈良町の落ち着いた街並みに溶け込む独特の魅力を兼ね備えたスポットです。この記事では、元興寺の特徴や見どころ、歴史的背景に加え、拝観料やアクセス方法まで詳しく解説します。訪れる前に知っておきたい情報をまとめているので、奈良観光の計画にぜひお役立てください。

元興寺は奈良時代以来の歴史を持ち、現在は「古都奈良の文化財」の一部として世界遺産に登録されています。参考情報については公式情報を基に解説します。

元興寺とは?その歴史と由来

元興寺は元々飛鳥の地で創建され、その後平城京(奈良)へ移されて現在の形になりました。南都七大寺の一つに数えられ、古代から中世、近世へと変遷しながら地域の信仰を支えてきた寺院です。現在残る堂宇や遺構は、移転や再建を経た歴史の積み重ねを伝えています。

日本最古の寺院としての位置づけ

元興寺は「日本最初の本格的伽藍」の系譜に連なる寺院として位置づけられ、飛鳥時代の仏教伝来以降の重要な拠点でした。発掘や史料研究によって、古代の寺院配置や庶民信仰のあり方が明らかにされ、文化財保護の対象としても高い評価を受けています。

世界遺産に登録された理由

元興寺は「古都奈良の文化財」の構成資産として、奈良時代から中世にかけての歴史的価値と保存状態が評価され、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。歴史的背景と多数の文化財が評価対象となったことが登録の主な理由です。

飛鳥寺からの移転と奈良時代の背景

元興寺の起源は飛鳥の仏教伝来期にさかのぼり、平城遷都に合わせて主要伽藍が奈良へ移転しました。奈良時代は官寺制度や国家仏教が整備された時期で、元興寺もその流れの中で重要な役割を果たしました。出土資料や古文書から当時の宗教活動や民衆信仰がうかがえます。

元興寺の魅力と特徴

元興寺は建築・仏像・庭園・行事など、多面的な魅力をもっています。鎌倉期に手が加えられた建物に奈良時代以前の古材が使用されるなど、時代の層が重なる姿を現地で感じられる点が大きな特徴です。

建築様式の見どころ

元興寺に残る建築は、平安・鎌倉期の変化を経て現在に至るものが多く、伝統的な屋根勾配や古代瓦の意匠が残っています。建物の構造や屋根に用いられた瓦の形状は、当時の技術や美意識を伝える重要な手がかりです。

国宝「極楽堂」と「禅室」

元興寺の極楽堂(曼荼羅堂)や禅室は長年の保存と修復を経て現存する重要文化財・国宝建造物として知られ、内部の須弥壇や仏具、堂内の配置などから往時の礼拝空間を垣間見ることができます。禅室は建築史的にも価値が高いとされています。

古代瓦が残る屋根の美しさ

境内で見られる古代瓦は形や文様に注目すると、飛鳥・奈良時代の瓦製作の特色が読み取れます。瓦の痕跡は建築史や文化交流の史料としても重要です。

仏像や文化財の紹介

元興寺は木造仏や石造物を多数所蔵しており、寺内の展示や特別公開でその一端を観ることができます。遺物の多くは地域の信仰や供養の歴史を示す貴重な資料です。

薬師如来坐像

古い仏像の中には薬師如来像などの尊像があり、信仰の中心として祀られてきました。これらの仏像は制作時期や様式によってさまざまな時代性を示します。

多宝塔と石仏群

境内やその周辺には塔跡や浮図田(石塔・石仏群)が残り、かつての伽藍配置や中世以降の供養形態を知る手がかりとなっています。浮図田は石造供養物が並ぶ独特の空間です。

元興寺の見どころスポット

元興寺の境内は見どころが凝縮しており、歩くだけで歴史が立ち現れるような体験ができます。極楽堂や禅室、浮図田周辺は特に見応えがあります。

境内の主要エリア

元興寺の主な見どころは極楽堂(曼荼羅堂)を中心とした本堂周辺、禅室やその周辺の庭園、そして浮図田に並ぶ石塔・石仏群です。各エリアは徒歩で回ることができ、点在する史跡や解説を見ながら回ると理解が深まります。

本堂・極楽堂

極楽堂は曼荼羅を祀る堂としての性格を持ち、堂内の空間構成や仏壇の配置は参拝者に強い印象を与えます。特別公開時にはより多くの文化財を間近に見ることができます。

禅室と庭園

禅室周辺は古材が生かされた簡素で落ち着いた空間が広がり、季節の植物と調和する景色は写真愛好家にも人気です。禅室自体が国宝級の価値を持つ建物である点も注目です。

季節ごとの楽しみ方

元興寺は春の桜、秋の紅葉、夏の夜間行事と季節ごとに異なる顔を見せます。特に境内の桜は禅室や浮図田と一緒に楽しめる名所として知られ、秋には落ち着いた色合いの景観が楽しめます。

桜や紅葉の時期

元興寺の桜は例年4月上旬〜中旬にかけて見頃を迎えることが多く、紅葉は奈良市全体の見頃に近い時期に楽しめます。訪れる前に最新の開花情報や見頃情報を確認するとよいです。

行事・イベント(節分・地蔵会など)

元興寺では地蔵会万灯供養など年間行事が行われ、特に地蔵会は8月23日・24日に万灯供養や法要が行われ幻想的な光景を見られます。これらの行事は特別公開や夜間拝観の機会にもなるため、日程に合わせて訪れる価値があります。

元興寺の拝観情報

拝観に関する基本情報は事前に確認しておくと安心です。拝観時間や料金、特別公開のスケジュールは公式サイトでの案内が最新版となります。

拝観料と拝観時間

通常の拝観時間は9:00〜17:00(入館締切16:30)などと案内されることが多く、拝観料は一般で設定されていますが、季節の特別展時や運営方針の変更により改定が行われる場合があります。最新の拝観料や受付時間は公式ページで必ずご確認ください。

年間行事と特別公開日

元興寺は秋季特別展や地蔵会のほか、年間を通じて文化財の特別公開を行うことがあります。特別公開期間中は普段公開されない収蔵品や堂内を観覧できることがあるため、行事カレンダーをチェックしてから訪れると充実した見学ができます。

元興寺へのアクセスと行き方

元興寺は奈良市の「ならまち」エリアに位置し、主要駅から徒歩圏内です。アクセスはわかりやすく、ならまち散策と合わせて回るのに便利です。

最寄り駅からのアクセス方法

近鉄奈良駅からは徒歩約15分、JR奈良駅からは徒歩約20分が目安です。路線バスを利用すると停留所から徒歩数分で到着できるため、体力や時間に応じて使い分けるとよいです。

近鉄奈良駅からの行き方

近鉄奈良駅からならまち方面へ歩き、町家の並ぶ通りを抜けると元興寺に到着します。駅からの散策ルートは観光案内所などで地図をもらうと便利です。

JR奈良駅からの行き方

JR奈良駅からは徒歩でならまち方面へ向かい、奈良町の入り口を通って元興寺へ向かいます。バスを利用する場合は「田中町」や「福智院町」などの停留所が最寄りです。

周辺観光と一緒に楽しめるスポット

元興寺周辺のならまちエリアは古民家カフェや伝統工芸店が点在しており、散策しながら奈良の食や土産を楽しめます。東大寺や興福寺といった有名寺社も徒歩や短いバス移動で行ける範囲にあります。

元興寺を訪れる際のおすすめポイント

訪問をより快適にするためのポイントを紹介します。季節や時間帯を工夫すると、元興寺の魅力をより深く味わえます。

訪問に適した時期

桜の季節(例年4月上旬〜中旬)や秋の紅葉シーズンは景観が美しく、行事のある夏には夜間の万灯供養を体験できます。混雑を避けたい場合は平日の午前中がおすすめです。

写真撮影のコツ

禅室や浮図田周辺は建物と自然が織りなす構図が美しいので、早朝や夕方の柔らかい光を活かすと情緒ある写真になります。堂内は撮影制限がある場合があるため、掲示や係の案内に従ってください。

周辺のグルメ・カフェ情報

ならまちエリアは古民家を改装したカフェや地元食材を生かした飲食店が多く、参拝のあとにゆっくり食事やお茶を楽しめます。散策ルートに合わせて休憩スポットを探すとよいです。

まとめ:元興寺で奈良の歴史と文化を体感しよう

元興寺は古代からの歴史を伝える建築と文化財、季節ごとの美しい風景、そして地域行事が残る場所です。世界遺産として評価される歴史的価値を現地で直に感じられるため、奈良観光の際にはぜひ時間をとって訪れてください。拝観情報やイベントは変わることがあるため、事前に公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

案内人より一言

近くにある同じく南都七大寺の東大寺や興福寺に比べるとややマイナーに思うかもしれませんが、人混みを避けてゆっくりと歴史を味わうにはおすすめのお寺です。

コメント