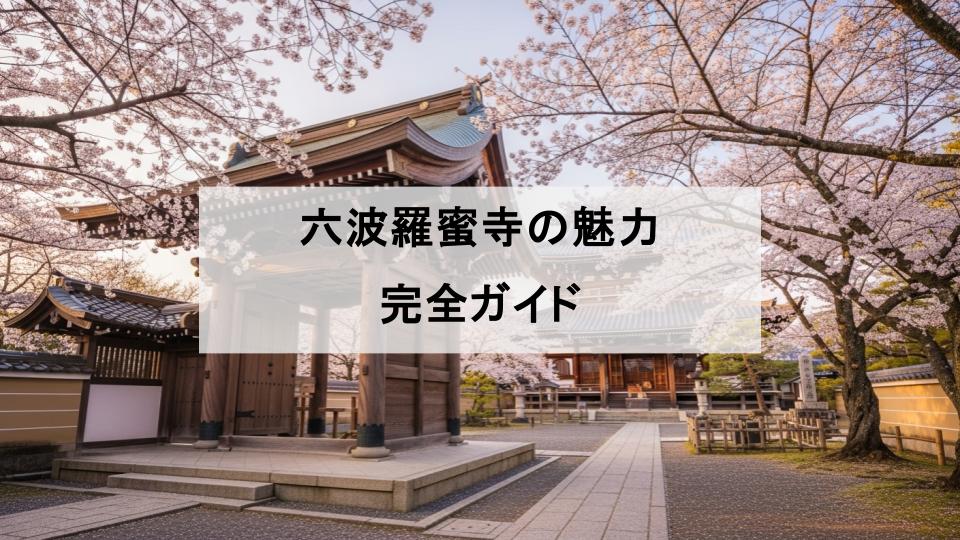

京都観光で「どこに行こうか迷っている」「歴史とご利益のある寺院を知りたい」と思って検索した方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが、平安時代から人々の信仰を集めてきた六波羅蜜寺です。結論から言えば、六波羅蜜寺は「開運や厄除けのご利益」「空也上人像をはじめとする貴重な文化財」「四季折々の行事」といった魅力が詰まった寺院で、歴史好きにもご利益を求める方にもぴったりのスポットです。この記事では、六波羅蜜寺の特徴や見どころ、行事、御朱印、さらにアクセス方法まで詳しく紹介します。読後には、きっと訪れてみたくなるはずです。

六波羅蜜寺とは?歴史と由来

六波羅蜜寺の創建と空也上人

六波羅蜜寺は天暦5年(951年)に空也上人によって開創されたと伝わります。空也上人は念仏と救済を広め、疫病や災害に苦しむ人々のために尽力した僧侶として知られ、六波羅蜜寺は当時から民衆の信仰を集める寺院として発展しました。創建当初からの伝承や行事は現在にも受け継がれ、寺の歴史と信仰の深さを感じられます。

平安・鎌倉時代の六波羅蜜寺の役割

平安後期から鎌倉時代にかけて、六波羅蜜寺は政治的にも文化的にも重要な位置を占めました。平家の影響を受けた時期には寺域が広がり、多くの堂塔や像が造られましたが、戦乱や火災で変遷を経ています。それでも本堂と遺された像は当時の面影を伝え、歴史散策の拠点としても価値があります。

六波羅蜜寺が「開運・厄除け」で有名な理由

六波羅蜜寺は古来より人々の厄除けや平穏を祈る場として信仰を集めてきました。空也上人による疫病退散の伝承や、寺で行われる万灯会や節分などの行事が、開運・厄除けの伝統を今に伝えています。参拝者は祈願や護符によって心の安寧を求めることが多く、地元の人々や観光客に広く親しまれています。

六波羅蜜寺の魅力と特徴

国宝・重要文化財を多数有する寺院

六波羅蜜寺は本尊の十一面観音立像が国宝に指定され、他にも多数の重要文化財を所蔵しています。近年は収蔵・展示のための施設が整備され、平安から鎌倉にかけての優れた仏像群を間近で見学できる機会が増えています。歴史的価値の高い仏像を落ち着いて鑑賞できる点が大きな魅力です。

六波羅蜜寺と空也上人像の見どころ

空也上人立像は写実的な表現と祈念の姿が印象的で、運慶一門の系譜に連なる彫刻技法が見て取れます。口から阿弥陀の姿が現れる伝承に基づく造形は、宗教的な物語性と芸術性の両面で高く評価されています。文化財収蔵庫での公開状況を確認して、ぜひその表情と細部をじっくり観察してください。

六波羅蜜寺で授かれるご利益

開運や厄除けといったご利益を求める参拝者が多く、弁財天にちなんだ金運祈願や皇服茶といった伝統的な授与品も残っています。特別な日や年中行事に合わせた祈願や授与があるため、訪れるタイミングによって異なるご利益体験ができます。

六波羅蜜寺の見どころスポット

本堂とご本尊「十一面観音像」

本堂に祀られる十一面観音像は国宝に指定された秘仏で、原則として公開が限定されます。辰年など特別な年に開扉されることがあり、その際には多くの参拝者が特別拝観を目当てに訪れます。普段は荘厳な雰囲気の中で外観や堂内の意匠を味わうことができます。

文化財収蔵庫と空也上人像

近年整備された文化財収蔵庫「令和館」では、平安期・鎌倉期の重要文化財を展示しています。ここで空也上人像などの名品を比較的近くから見ることができ、保存と公開の両立が図られています。収蔵品の公開スケジュールは変わるため、公式情報で確認してください。

境内の見どころと四季の風景

桜や紅葉など季節ごとの魅力

六波羅蜜寺の境内は春の桜、秋の紅葉など季節の移ろいが美しく、歴史的建築と自然が織りなす風景は写真愛好家にも人気です。季節ごとの表情が異なるため、訪れる季節を変えて再訪する価値があります。

境内にある小さなパワースポット

境内には弁財天にまつわる場所や、小さな祈願スポットが点在しており、静かに手を合わせると心が落ち着きます。金運や学業成就など目的に合わせて参拝の順序を変えるのも楽しみのひとつです。

六波羅蜜寺の行事とイベント

初詣や節分会の様子

正月の初詣では皇服茶の授与や開運祈願が行われ、節分会は追儺の儀や開運厄除祈願が執り行われます。これらの年中行事は地域の人々も参加する伝統的な行事で、一般参拝者も雰囲気を体感できます。詳しい日程や内容は年によって変わるため、事前の確認をおすすめします。

六波羅蜜寺の特別拝観と法要

本尊の特別開帳や空也上人像の展示など、年間を通して不定期に特別拝観が行われます。法要や納経に参加できる機会もあるため、特別公開の案内は公式サイトや寺の掲示で確認して計画を立ててください。

年中行事カレンダー

六波羅蜜寺では初観音、節分、萬燈会、弁財天巳成金特別祈願会などが年間を通じて行われます。これらの行事は寺の歴史や信仰に根差したもので、季節ごとの参拝に彩りを添えます。最新の行事スケジュールは公式ページで随時更新されています。

六波羅蜜寺の御朱印とお守り

御朱印の種類といただき方

六波羅蜜寺では通常の御朱印に加え、弁財天や特別日に限定された朱印など複数の種類が授与されることがあります。巳の日などの特別印が押される場合もあるため、御朱印集めをする方は授与所の掲示や案内で最新情報を確認してください。志納金や受付時間は変動することがあるため、事前にチェックすると安心です。

人気のお守りとご利益

弁財天にちなむ金運守や、厄除け、家内安全など目的別のお守りが用意されています。境内で実際に手に取って選べることが多く、訪問の記念にもなる授与品が揃っています。特別期間には限定の授与品が出ることもあるため、興味があれば授与所で尋ねてみてください。

六波羅蜜寺へのアクセスと行き方

最寄り駅と交通アクセス

六波羅蜜寺は京都市東山区ロクロ町に位置し、京阪「清水五条」駅または京都市バスの清水道停留所から徒歩でお越しいただけます。徒歩圏内に河原町や祇園、清水寺といった観光スポットがあり、観光ルートに組み込みやすい立地です。拝観時間や令和館の受付時間、拝観料は公式ページで確認できますので、訪問前に最新情報をご確認ください。

周辺の観光スポットとあわせて巡るモデルコース

六波羅蜜寺を起点に祇園や清水寺、八坂神社へ向かう散策コースは京都らしい景観と歴史を一度に楽しめます。石畳や古い町並みを歩きながら、寺社仏閣を巡ることで京都の風情を満喫できます。体力や予定に合わせて半日〜一日コースを組むのが便利です。

六波羅蜜寺を訪れる際のポイント

拝観時間・拝観料

通常の境内開門時間や令和館の拝観時間・料金は公式サイトで案内されています。令和館の拝観料や最終受付時間などは変更されることがあるため、訪問前に公式情報で確認してください。

参拝時のマナーと注意点

礼拝時は静かに参拝し、本堂内での写真撮影が制限される場合があるため掲示に従ってください。拝観中は他の参拝者や参拝の場を尊重し、ゴミの持ち帰りや指定された場所での飲食など基本的なマナーを守ることが大切です。

観光を楽しむおすすめの時間帯

朝の比較的早い時間帯や夕方の静かな時間帯は混雑が少なく、ゆっくり境内を回るのに向いています。特別拝観や行事のある日は混雑が予想されるため、落ち着いて見学したい場合は平日や早朝の訪問がおすすめです。

まとめ:六波羅蜜寺で歴史とご利益を体感しよう

六波羅蜜寺は長い歴史と豊かな文化財、地域に根ざした行事が揃う寺院です。空也上人ゆかりの伝承や重要な仏像群に触れつつ、開運・厄除けの祈りを体感できます。アクセスもしやすく、周辺の名所と合わせて巡ることで充実した京都観光になります。訪問前には拝観時間や特別公開の情報を公式サイトで確認し、余裕を持って参拝計画を立ててください。

案内人より一言

空也上人像の口から出ている6体の阿弥陀如来は、【南・無・阿・弥・陀・仏(なむあみだぶつ)】の6文字を意味していると言われています。

コメント