「薬師如来とは何を意味するのか?」「なぜ多くの人に信仰され、ご利益があるといわれているのか?」──薬師如来を検索する方の多くは、このような疑問を抱いているのではないでしょうか。結論からいえば、薬師如来は“人々の病を癒し、心身を救う仏”として古くから信仰されてきた存在です。本記事では、薬師如来の意味や由来をわかりやすく解説するとともに、その信仰の広がりやご利益の真実について詳しく紹介します。薬師如来への理解を深め、より身近に感じられるきっかけとなるでしょう。

薬師如来とは?その意味と役割

薬師如来の名前の由来

薬師如来という呼び名は「薬」を司る如来という意味を持ちます。サンスクリットではバイシャジャヤグル(Bhaiṣajyaguru)と呼ばれ、病苦を取り除く「医の仏」としての側面が名前に反映されています。薬師如来の「薬」は単なる医薬品を指すのではなく、心身の苦しみを和らげる広義の救いを示しています。

「医王如来」とも呼ばれる理由

薬師如来はしばしば「医王如来」とも称されます。これは最高の医となって衆生の病を癒すという意味合いで、古来より病気平癒を願う人々にとって中心的な信仰対象でした。医王という呼称は、薬師如来の救済力が「王のように優れたもの」であることを伝えています。

他の仏との違い

仏教の諸仏はそれぞれ象徴する役割が異なります。阿弥陀如来が浄土往生を主題とするのに対し、薬師如来は現世の病苦や生活上の苦難に対する具体的な救済を重視します。釈迦如来が教えの示現を象徴するのに対し、薬師如来は「癒し」と「守護」を前面に出した仏として区別されます。

薬師如来の由来と歴史的背景

薬師如来信仰の起源

薬師如来信仰は古代インドの仏教文脈に源をもち、大乗仏教の展開とともに東アジアへ伝播しました。救済の誓願を立てた仏という位置づけから、経典や儀礼を通じて各地に普及し、地域ごとの解釈や慣習が形成されてきました。病や疫病が社会問題になった時代に特に信仰が深まった歴史的背景があります。

経典「薬師経」とその内容

薬師如来に関する教えは「薬師経」や「薬師瑠璃光如来本願功徳経」にまとめられています。これらの経典は薬師如来の本願、すなわち衆生を救う誓いとその功徳、祈願の方法などを説いており、信者は経典の教えに基づいて祈りや供養を行います。経典は信仰の正当性と実践の指針を与える重要なテキストです。

日本における薬師如来の広がり

日本では奈良・平安時代以降に薬師信仰が定着し、寺院建立や仏像造立、巡礼などを通じて民間信仰と結びつきました。疫病や医療への関心が高まる時期に薬師如来への祈願が盛んになり、地域ごとに特色ある祭礼や習俗が生まれています。現在でも多くの寺院で薬師如来が本尊として祀られ、病気平癒を願う人々が訪れます。

薬師如来のご利益と信仰の対象

病気平癒・健康祈願

薬師如来の代表的なご利益は病気平癒と健康祈願です。身体の不調を癒すという直接的な願いのほか、回復への希望や不安の軽減といった精神的な支えとしても信仰されています。寺院での祈祷や経の読誦、家での御札・お守りを通じて願をかける人が多くいます。

心の安らぎ・厄除け

薬師如来への祈りは心の安らぎや厄除けにも通じます。生活上の災難や人間関係の悩みといった現世的な問題に対し、薬師如来を拠りどころとすることで精神的な安定を得ることができます。信仰は精神的なセーフティネットとしての役割を果たします。

供養や死後の救いとの関係

薬師如来は供養や死後の救いとも関連します。生前の病苦からの解放や故人の冥福を祈る際に、薬師如来の像や経典が用いられることがあります。薬師如来の「癒し」は生者だけでなく追善供養の文脈でも重視されます。

薬師如来の姿とシンボル

薬壺(やっこ)に込められた意味

薬師如来が手に持つ薬壺は、治癒の薬や霊薬を象徴します。薬壺は仏が衆生に施す「薬」、すなわち救いそのものを表す象徴的な器です。像の造形を通じて、仏の慈悲と治癒力が視覚的に示されています。

蓮華座に座る姿の象徴性

蓮華座に座する姿は清浄と悟りの象徴であり、薬師如来が俗世の苦悩を超越していることを示します。蓮は泥土から清らかに咲くことから、病苦に囲まれた世界においても救いが可能であることを伝えます。

十二神将との関係性

薬師如来の周囲に配される十二神将は、薬師如来と信者を守る護法の存在です。彼らは病魔や悪霊から人々を守り、仏の誓願を支える軍勢としての役割を担います。

十二神将それぞれの役割

十二神将はそれぞれが守護する方角や干支、特定の災厄に対する守護を担当すると伝えられています。個々の神将は異なる武具や姿で描かれ、総体として疫病や災厄を退ける力を象徴します。信仰の実践では、十二神将を通じて総合的な守護を期待することが多いです。

薬師如来を祀る有名な寺院

奈良・薬師寺

奈良の薬師寺は薬師如来を本尊とする代表的な寺院で、古代からの薬師信仰を今に伝える重要な場です。寺は仏像や仏教行事を通じて薬師如来の教えや祈りを保存・伝承しており、多くの参拝者が病気平癒や健康祈願を目的に訪れます。

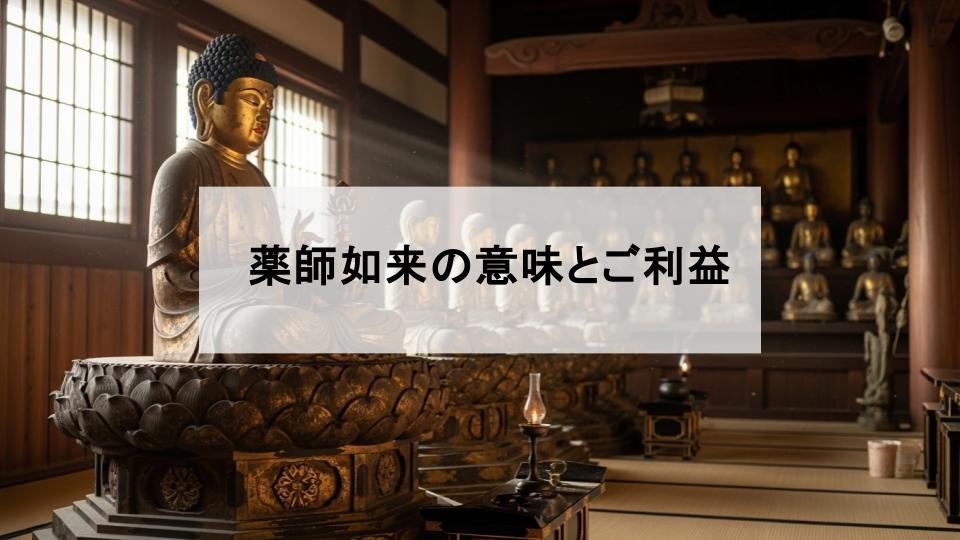

大分・蓮城寺

大分県にある蓮城寺は、地域に根ざした薬師如来信仰の拠点として古くから親しまれてきた寺院です。本尊には薬師如来坐像が祀られ、病気平癒や無病息災を願う参拝者が絶えません。特に注目されるのは「千体の薬師如来像」で、全国的にも珍しい規模を誇ります。小さな像がずらりと並ぶ光景は圧巻であり、一体一体に人々の願いが込められています。

その他全国の薬師如来霊場

日本各地には薬師如来を本尊とする霊場や札所が点在し、それぞれに特色ある行事や信仰習俗があります。病気平癒を願う巡礼や、地域ごとの薬師信仰の伝統は現在も続いており、多様な方法で薬師如来への信仰が実践されています。

薬師如来の信仰を実践する方法

薬師如来への参拝作法

薬師如来を祀る寺院での参拝は、まず静かな心で仏前に進み合掌して祈ることが基本です。寺院ごとに作法や儀礼が異なる場合があるので、境内の案内や住職の指示に従い、敬意を払って参拝することが大切です。

薬師如来の真言とお経

薬師如来に対する祈りとしては薬師経の読誦や真言の唱和が行われます。真言は寺院での伝授を通じて正しく唱えることが推奨されますが、経文を通じて仏の誓願に心を合わせるだけでも祈りの効果は期待できます。独学で行う場合でも意味を理解し、丁寧に唱えることが望ましいです。

お守り・御札の意味と扱い方

薬師如来由来のお守りや御札は身近な加護を表すものです。受けたお守りは清潔な場所で大切に扱い、願いが成就した際や古くなった際には寺に持ち帰って供養してもらうのが一般的です。扱い方には地域や寺院の慣習があるため、受け取る際に確認するとよいでしょう。

薬師如来の現代における意義

医療とのつながり

現代社会では薬師如来信仰は医療と対立するものではなく、治療の補助としての精神的支えとなっています。病気と向き合う過程で信仰が希望や勇気を与え、治療継続の支えになることが多くの人にとって重要な意味を持ちます。

心の癒しとしての薬師信仰

薬師如来への祈りは、肉体の治癒だけでなく心理的な安定をもたらします。日常のストレスや孤独感に対し仏に願いを託す行為は、心の癒しや安心感を高める効果があります。現代の多様な悩みに向き合う上で、薬師如来信仰は一つの支えとなります。

海外に広がる薬師如来信仰

日本の薬師如来信仰は海外の仏教コミュニティや文化交流を通じて徐々に理解が広がっています。海外では現地の宗教文化と融合しながら、新たな形で薬師如来の理念や実践が受け入れられるケースも見られます。

案内人より一言

薬師如来に手を合わせて、いつまでも健康に暮らせるように祈りましょう。

コメント