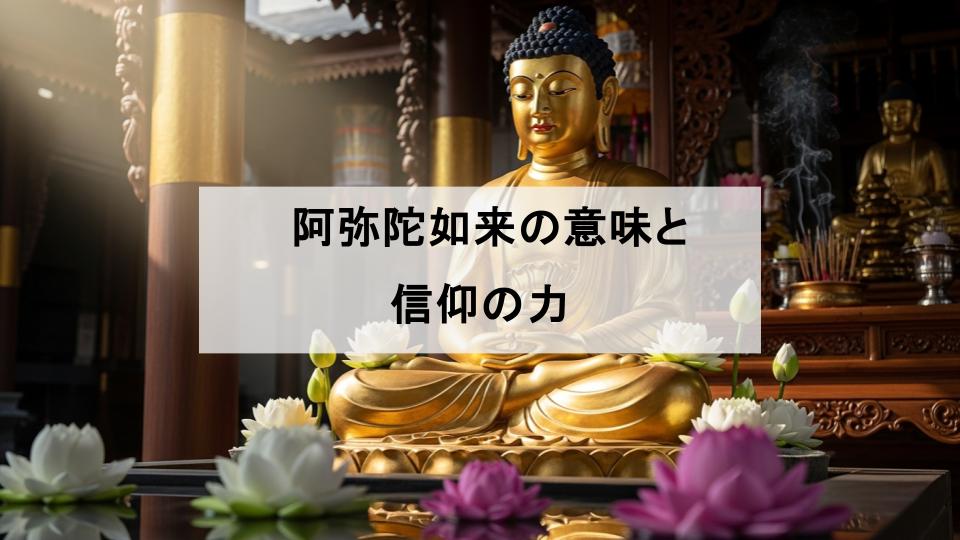

阿弥陀如来について調べるとき、多くの人が「どんな仏さまなのか」「なぜ多くの寺院で祀られているのか」「どんなご利益があるのか」といった疑問を抱くのではないでしょうか。結論からいえば、阿弥陀如来は“人々を極楽浄土へ導く仏”として信仰され、その由来や意味を知ることで信仰の本質や功徳がより深く理解できます。本記事では、阿弥陀如来の名前に込められた意味や誕生の背景、歴史的な信仰の広がり、そして実際にどのようなご利益が信じられてきたのかを詳しく解説します。読めば、阿弥陀如来への理解がぐっと深まり、日常における信仰や寺院参拝がより意義あるものになるでしょう。

阿弥陀如来とは?その意味と基本的な特徴

阿弥陀如来の名前に込められた意味

「阿弥陀如来」は、サンスクリット語の「Amitābha(無量光)」や「Amitāyus(無量寿)」に由来し、日本語では「無量の光」や「無量の寿(いのち)」を意味します。つまり阿弥陀如来は、限りない光と寿命(救い)をもって衆生を照らし、救済する仏さまです。「如来」という称号は悟りを得た存在を指し、阿弥陀如来はその救いの働きに重点があることが名前からも読み取れます。

阿弥陀如来の姿と持ち物の特徴

阿弥陀如来は多くの場合、静かな表情で坐像または立像の姿で表されます。坐像では禅定印(瞑想の印)をとることが多く、来迎像では衆生を迎えるために来迎する姿で描かれます。他の菩薩が宝珠や蓮華などを手にするのに対し、阿弥陀如来は特定の持ち物を持たないことが多く、代わりに背後の光背や蓮台が「無量光」を象徴します。金色や光を想起させる表現がされることが多く、視覚的にも救いのイメージが強調されます。

他の如来や菩薩との違い

如来は悟りを体得した存在、菩薩は悟りを求める修行者という役割分担の視点があります。阿弥陀如来は特に「衆生を救う」という役割が明確で、釈迦如来が教説を説くのに比べ、阿弥陀如来は他力による救済を中心に信仰されています。また浄土系の信仰では、観音菩薩や勢至菩薩が脇侍として阿弥陀を取り囲み、ともに極楽浄土への導きを表します。性格としては万人救済の側面が強く、個人の修行力に頼らない救いが特徴です。

阿弥陀如来の由来と歴史的背景

インド仏教における阿弥陀如来の起源

阿弥陀如来の思想は大乗仏教の文献に現れ、無量の光と寿命を約束する仏という観念として形成されました。阿弥陀如来を中心とする経典群(例えば阿弥陀経系の諸経典)は、信仰と救済の思想を体系化し、特定の誓願に基づく救済観が説かれています。こうした思想は南アジアから中央アジアを経て東アジアへ伝わり、各地で受容と変容を繰り返しました。

中国・日本への伝来と信仰の広がり

中国において阿弥陀信仰は浄土思想の一部として花開き、多くの修行者や学僧によって発展しました。中国の浄土教は日本へ伝えられ、やがて日本独自の展開を見せます。日本では平安時代以降、貴族や庶民の間で浄土信仰が広がり、鎌倉時代の宗教改革期には念仏の実践を中心とした教えが多くの人々に支持されました。浄土宗や浄土真宗など、阿弥陀如来を中心とした宗派が形成され、寺院文化とともに庶民信仰として定着しました。

浄土信仰との深い結びつき

親鸞・法然による阿弥陀信仰の展開

日本における阿弥陀信仰の大きな転換点は、法然と親鸞の教えによるものです。法然は「念仏(南無阿弥陀仏)」を専修の実践として掲げ、誰でも救われうる道を提示しました。親鸞はその流れをさらに発展させ、阿弥陀の本願に全てを委ねる「他力」の思想を強調しました。これにより阿弥陀如来信仰は理論的・実践的に広がり、庶民にとってアクセスしやすい宗教となりました。

阿弥陀如来の信仰とご利益

極楽浄土へ導くとされる功徳

阿弥陀如来の最も基本的な功徳は、信じる者を極楽浄土へ導くことです。経典に説かれる「本願」によって、阿弥陀如来は誓いを立て、願う者を救済するとされています。信仰の実践は主に念仏であり、その念仏を通じて阿弥陀如来の力にすがることで往生が期待されます。極楽浄土は苦しみのない場所とされ、そこへの往生は仏教における究極の安らぎと再生の約束です。

阿弥陀如来がもたらす安心感と救済の教え

阿弥陀如来信仰は、死や不安に対する心理的な安心を与える点でも重要です。個人の修行の量にかかわらず救いが開かれているという考えは、多くの人に希望をもたらしました。とりわけ病や老い、死に直面したときに阿弥陀如来への信仰は心の安定を与え、葬送や法要における役割も大きく、社会的にも心理的にも救済の機能を果たしてきました。

ご利益として信じられてきた具体例

厄除け・安産・先祖供養などの信仰

阿弥陀如来信仰は往生の約束に集中しますが、生活レベルでは厄除けや安産、先祖供養などの願いと結びつくことが多いです。寺院での法要や供養を通じて先祖の冥福を祈る習慣、家庭での念仏や位牌を通じた日常的な祈りは、阿弥陀如来への信仰が具体的なご利益の形で実感される場面です。これらの信仰行為は地域社会の習俗と深く結びついています。

阿弥陀如来像と寺院での祀られ方

阿弥陀如来像の代表的な形式(立像・坐像・来迎像)

阿弥陀像は坐像、立像、そして来迎像(往生者を迎えに来る姿)などで表されます。坐像は静かな瞑想や安らぎを表現し、立像や来迎像は衆生を積極的に救おうとする働きを象徴します。像の素材は木彫、金箔、銅像など様々で、時代や地域によって表現様式が異なりますが、どの形式も阿弥陀の慈悲と光のイメージを伝えることを目的としています。

日本各地で有名な阿弥陀如来像と寺院

日本には阿弥陀如来を本尊とする寺院が数多くあり、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像のように美術史上重要な仏像も存在します。地方の寺院にも地域文化と結びついた阿弥陀像が多く残り、祭礼や法要を通じて地域住民の信仰対象となっています。こうした像や寺院は信仰の場であると同時に、仏教美術や歴史を伝える文化財でもあります。

阿弥陀如来像を拝む際の作法と心得

寺院で阿弥陀如来像を拝むときは、静かに参拝し、心を整えてから合掌や一礼をするのが基本的な心得です。写真撮影や飲食の可否などは寺院ごとに異なるため、現地の案内や掲示を確認することが礼儀です。拝観を通じて仏像が持つ歴史や信仰の背景に思いを馳せることで、ただ見るだけでなく理解を深める体験になります。

阿弥陀如来を理解するための学びと実践

経典に記された阿弥陀如来の教え

阿弥陀如来に関する主要な教えは、阿弥陀経、観無量寿経、無量寿経といった経典にまとめられています。これらの経典は阿弥陀の誓願や浄土の様相、念仏の意味などを説き、浄土信仰の理論的基盤となっています。経典を読むことで、阿弥陀如来信仰の思想的背景や実践の位置づけがより明確になります。

日常生活での信仰の取り入れ方

日常的には「南無阿弥陀仏」を唱える念仏、短時間の読経、寺院参拝や法要への参加などが信仰の実践として取り入れやすい方法です。家庭に小さな仏壇を置き、先祖供養や日々の感謝の気持ちを表すことも阿弥陀如来との関わりを深める一助になります。大切なのは習慣として無理なく続けられる形で信仰を生活に取り入れることです。

阿弥陀如来にまつわる年中行事や法要

阿弥陀如来に関連する行事としては、お盆やお彼岸、各檀家の年忌法要などが挙げられます。これらの行事は先祖供養と結びつき、地域の寺院と住民の交流の場にもなります。法要や法話に参加することで、阿弥陀如来の教えが日常や人生の節目にどのように生かされるかを体感できます。

まとめ|阿弥陀如来の意味とご利益を正しく理解するために

阿弥陀如来信仰が現代に与える意義

阿弥陀如来の教えは、死や不安に対する安心、そして誰もが救われうるという普遍的な希望を与えます。現代社会においても、孤立や喪失感に直面したとき、阿弥陀如来信仰は心の拠り所となり得ます。また文化遺産としての仏像や寺院は精神的な意味に加え、歴史や芸術の価値も伝えています。

寺院参拝や仏像鑑賞を通じた理解の深め方

阿弥陀如来を理解するには経典を読むこと、寺院で実際に法要や説教を聞くこと、仏像をじっくり鑑賞することが有効です。僧侶や研究者の話を聞くことで、教義の背景や地域ごとの信仰習俗が見えてきます。日常の中で少しずつ実践と学びを重ねることで、阿弥陀如来の意味とご利益をより深く実感できるでしょう。

案内人より一言

日本三大仏の1つである高徳院の鎌倉大仏も阿弥陀如来です。

コメント