仏教について調べてみると、「教えが多すぎて整理できない」「浄土思想ってどんな特徴があるの?」と疑問を抱く方は少なくありません。結論から言えば、仏教の中でも浄土思想は「救い」に焦点を当てた重要な柱であり、その特徴を理解することで仏教全体の体系も見えてきます。本記事では、仏教の思想を整理しながら、とくに浄土思想に注目し、その救いのあり方を示す5つの特徴をわかりやすく解説します。

仏教の基本思想を整理する

仏教の成立と釈迦の教え

仏教は、インドで釈迦(ゴータマ・シッダールタ)が悟りを得たことに始まります。人は生老病死の苦しみから逃れられないという現実を直視し、原因を見極め、正しい実践で苦を滅するという道筋を示したのが仏教です。無常・無我・縁起という基本的な見方を通して、物事は固定的な実体を持たず、相互依存の関係によって成り立つと理解します。この視点が、仏教の倫理観と実践の基盤になりました。

四諦・八正道に見る仏教の根本原理

仏教の教理の骨格は四諦と八正道に凝縮されます。四諦は、苦という事実、苦の原因、苦の滅、そして滅へ至る道を説きます。八正道は、その道を具体化した正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定の体系で、乱れた心と言動を整え、智慧と慈悲を育てます。ここにあるのは、自己を鍛えて迷いを脱する「自力」中心の道筋であり、仏教における実践の王道です。

仏教の広がりと地域ごとの特徴

仏教はインドからアジア各地へ広がる中で、地域文化と交わり多様化しました。南方では戒律と瞑想を重んじる伝統が発展し、東アジアでは大乗仏教の文献と信仰が豊かに開花しました。禅の実践や天台・華厳の哲学に加え、浄土思想の普及は、仏教が庶民の生活に深く根づく契機となりました。これらは相互に排他ではなく、仏教という大樹の枝葉として機能しています。

浄土思想とは何か

浄土思想が生まれた背景

浄土思想は、大乗仏教の文脈で「苦からの解放を誰もが等しく得られる道」を強調して展開しました。修行環境や時代状況によって瞑想や戒律の実践が難しい人にも開かれた救いの道が求められ、仏の誓願に身を委ねる信仰が力を得ます。浄土は悟りに適した清らかな世界として描かれ、そこに往生することで迷いを断ち、最終的な覚りへと至る道が整えられました。

阿弥陀仏と浄土信仰の中心的役割

浄土思想の中心には阿弥陀仏がいます。阿弥陀仏はすべての衆生を救うと誓い、その浄土として西方極楽を建立したと説かれます。阿弥陀仏の名号を称え、そのはたらきを信じることが往生の因となるとされ、信頼と感謝のこころが実践の核になります。阿弥陀仏は、仏教における慈悲の働きを具体的に示す存在として受けとめられてきました。

他力本願という考え方

浄土思想の要は「他力本願」です。これは努力を放棄する意味ではなく、自力の限界を踏まえ、仏の智慧と慈悲に基づく誓願の力を信じ、身を開く姿勢を指します。他力への信頼は、自己中心性を和らげ、謙虚さと安心をもたらします。仏教において自力と他力は対立ではなく、相補的に働き、実践者の心を支える両輪となります。

浄土思想の種類を知る

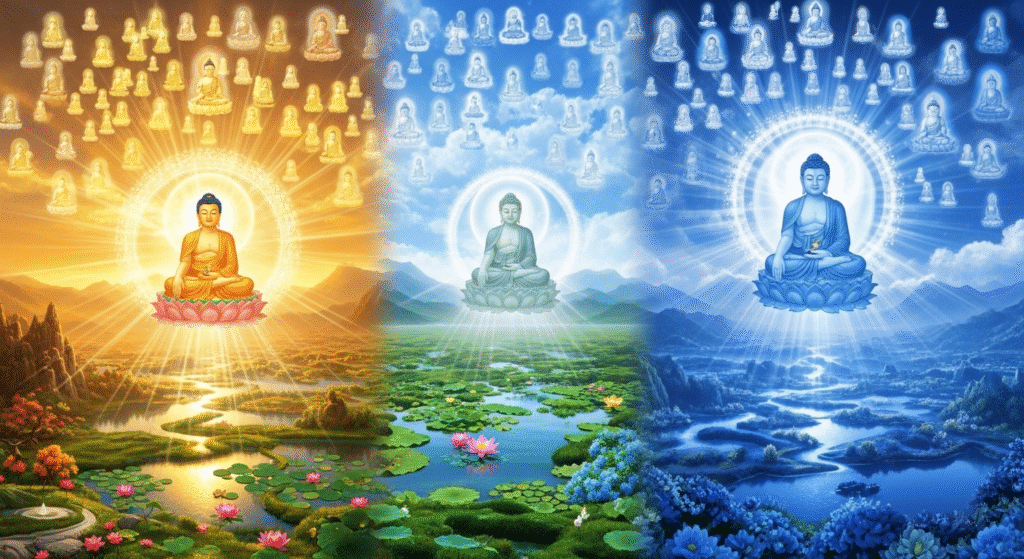

西方極楽浄土(阿弥陀仏)

西方極楽浄土は、阿弥陀仏が衆生を迎える清浄な国土として描かれます。苦しみが薄れ、善き友と師に出会い、正しい教えに触れ続けられる環境が整うのが特徴です。念仏と信頼を軸に往生を願う道は簡明で、広範な人びとに開かれています。

東方浄瑠璃浄土(薬師如来)

東方浄瑠璃浄土は、薬師如来の治癒と平安の誓いを体現する世界です。病苦や不安に向き合う人に、心身の安穏を願う祈りの場を提供します。現世利益の側面が強調されることが多く、日常の生活を支える信仰として受容されてきました。

十方浄土(さまざまな仏が住む浄土)

仏教では十方世界に無数の仏が住し、それぞれが浄土を開いて衆生を導くとされます。十方浄土という視野は、宇宙的スケールでの慈悲と智慧の働きを示し、仏教の普遍性を感じさせます。各浄土は道は違えど、迷いを離れて覚りへ向かう共通の目的で結ばれています。

他方浄土(西方・東方以外の諸仏の浄土)

他方浄土は、西方や東方に限らない諸仏の清浄国土を指します。たとえば不動の心を象徴する仏の世界や、喜びと安住が強調される浄土など、特色は多様です。浄土思想の射程が一つの信仰形態に閉じないことを示し、仏教の許容と広がりを物語ります。

弥勒浄土(兜率天・弥勒菩薩の浄土)

弥勒菩薩が住む兜率天は、未来に仏となって人々を導く準備の場として語られます。ここに往生し、弥勒の教えを直接聞くという願いは、希望と時間軸の広がりをもたらします。未来志向の救いは、現代の私たちにも学びの動機を与えます。

観音浄土(補陀落山・観音菩薩の浄土)

観音菩薩の補陀落浄土は、苦声に応じて救いの手が差し伸べられる慈悲の世界です。観音信仰は、困難に直面したときに寄り添う存在としての仏教を体現し、浄土思想の情緒的な支柱になっています。

浄土思想に見る救いの5つの特徴

特徴① 阿弥陀仏への信頼による救済

救いは、自己の功徳を積み上げる競争ではなく、阿弥陀仏のはたらきを信じ受け取る姿勢から始まります。信頼は心を安定させ、迷いの中でも方向性を与えます。仏教の核心である慈悲が、具体的な信仰体験として結実します。

特徴② 念仏を通じた実践の簡便さ

念仏は、場所や時間を選ばず実践できる点に意義があります。声に出して名号を称える行為は、注意を今ここにとどめ、心を仏の働きへと結びます。複雑な儀礼や高度な瞑想が難しい状況でも、継続可能な実践として機能します。

特徴③ 生死を超える極楽浄土への往生

往生は、死後の安住のみを意味するのではなく、いまを生きる姿勢を整える力にもなります。極楽浄土という目標が、日々の迷いを相対化し、倫理的な選択を支える羅針盤となります。生と死を貫く視点が、仏教の平等観と希望を確かにします。

特徴④ 庶民に広がった平等な救い

浄土思想は、身分や学識を問わず誰にでも開かれました。努力の多寡で救いが分かれるのではなく、信頼に基づく平等が重んじられます。この平等性が、仏教を社会の隅々まで浸透させた原動力になりました。

特徴⑤ 他宗派への影響と思想的意義

浄土の教えは、禅や天台など他の伝統とも影響し合い、信・行・証のバランスについて再考を促しました。自力と他力の対話は、仏教における実践の多様性を豊かにし、宗派を超えた学び合いの土壌を育てています。

仏教と浄土思想の関係を理解する意義

仏教全体の中での浄土思想の位置づけ

仏教は、智慧と慈悲を両輪として苦を越える道を説きます。浄土思想は、そのうち慈悲の働きを前景化し、すべての人が道に参加できる入口を広げました。厳密な修行の道を否定するのではなく、共通の目的へ至る別のアプローチとして、仏教の全体像を補完します。

現代に生きる私たちへの示唆

忙しさや不安が渦巻く現代社会で、仏教の視点は心の基準点を提供します。念仏に込められた信頼は、成果や評価に偏りがちな価値観を和らげ、他者と自分をともに大切にする姿勢を育みます。浄土を思うことは、長期的な視野を取り戻し、持続可能な生き方を支える手がかりになります。

まとめ|仏教思想を整理して浄土思想を深く理解する

本記事の要点振り返り

仏教の基本思想は、四諦と八正道に凝縮された実践の体系にあり、無常・無我・縁起の理解が骨格を成します。浄土思想はその中で、阿弥陀仏の慈悲に身を委ねる他力の道を示し、西方極楽や東方浄瑠璃、十方・他方の浄土、弥勒・観音の浄土など多様な救いのイメージを広げました。救いの特徴は、信頼、簡便な実践、往生の視座、平等性、他宗派との相互影響として整理できます。

今後の学び方や参考にできる視点

仏教の理解を深めるには、概念だけでなく生活の中で試す姿勢が要です。念仏や読誦で心を整え、日常の選択で慈悲と智慧を確かめることで、学びは実感へと変わります。寺院や講座で教えに触れ、先人の言葉を味わいながら、自分の歩みに合う仏教の実践を少しずつ育てていくことが、浄土思想を生きた知恵にする近道です。

案内人より一言

仏教の世界は奥が深くて難しいですが、内容はとてもおもしろいです。お寺巡りをしていると、仏教の思想について詳しい説明が展示されているお寺も見かけます。

コメント