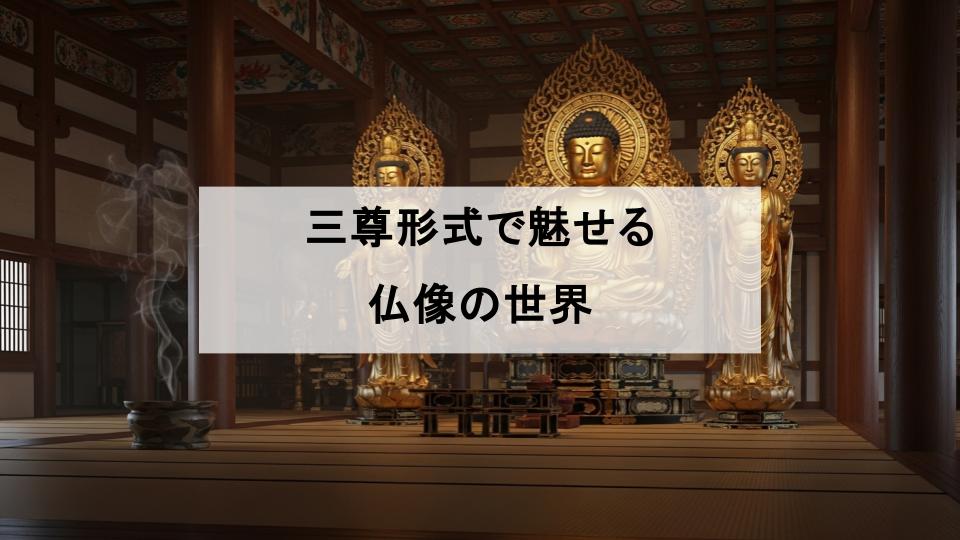

仏像を検索する多くの方が、「三尊とは何を意味するのか?」「なぜ中央と両脇に仏が並ぶのか?」といった疑問を抱いています。結論から言うと、三尊形式は仏教美術において重要な意味を持ち、信仰や時代背景を映し出す配置方法です。本記事では、仏像の基本を押さえつつ、三尊形式の意味や歴史的な背景をわかりやすく解説します。さらに、有名な三尊像の事例や鑑賞ポイントも紹介するので、仏像に初めて触れる方から深く学びたい方まで、理解を深められる内容になっています。

三尊形式とは?仏像配置の基本スタイル

三尊形式の定義と特徴

三尊形式とは、中央に主尊を置き、左右に脇侍を配する仏像の配置を指します。主尊は信仰の中心となる仏や菩薩で、脇侍は主尊の徳や働きを補い、教えを具体化する存在として立ちます。構図は対称性が基本ですが、姿勢や高さに緩やかな差をつけることで主尊の格を自然に強調します。仏像の堂内配置や厨子の中でも用いられ、視線が中央に集まるため、礼拝の導線が明快になるのが特徴です。

中央仏と脇侍の関係性

中央仏は「救いの主体」としての意味を担い、脇侍はその救済の道筋や実践を象徴します。たとえば阿弥陀三尊では、阿弥陀如来が救済の根源であり、観音菩薩と勢至菩薩が慈悲と智慧を表して来迎を導きます。薬師三尊では、薬師如来が治癒と安寧を司り、日光・月光菩薩がその光明の働きを担います。三尊の役割が明確に分担されることで、仏教思想が視覚的に整理され、礼拝者は物語を追うように仏像を理解できます。

他の配置形式(単尊像・多尊像)との違い

単尊像は主尊のみを礼拝対象とするため、象徴が凝縮される一方、教義の補助的要素は省略されやすいです。多尊像は多数の尊像を配して宇宙観を示しますが、焦点が散りやすいです。三尊形式はその中間に位置し、主題は明快でありながら、脇侍によって教義の立体感が加わります。仏像の初学者にも理解しやすく、同時に美術としての均衡と緊張感を備える点が大きな魅力です。

三尊形式の歴史的背景

インドから中国、日本への伝来

仏教がインドで成立し、中国を経て日本に伝わる過程で、仏像表現は経典解釈と儀礼の実践に応じて変化しました。三尊形式は、主尊と菩薩の関係性を明示できるため、教義を視覚化する方法として受容が進みました。中国では礼拝の中心に主尊を据え、左右に徳を象徴する菩薩を配する構図が洗練され、日本でもその枠組みが受け継がれました。

奈良時代に広まった三尊形式

国家仏教が整備された奈良時代には、寺院建築と仏像制作が体系化され、金堂や講堂に三尊を安置する例が増えました。三尊は国家安泰や病平癒、極楽往生といった具体的祈願と結びつき、堂内の正面性を強調する礼拝空間に適していました。鋳造や寄木といった技法の発達も、均整の取れた三尊構成を支えました。

平安時代以降の変化と展開

平安時代には浄土思想の広がりとともに阿弥陀三尊が重視され、来迎の動きを帯びた表現が増えました。時代が下ると、三尊の配置はより柔らかく、表情も内面性を感じさせるものへと変化しました。鎌倉期には写実性が高まり、各尊の個性が強く示されるようになりましたが、三尊形式自体は礼拝の核として継続しました。

三尊形式の種類と代表例

阿弥陀三尊像の特徴と意味

中央の阿弥陀如来は西方浄土の教主で、往生を願う人々を救済します。観音菩薩は慈悲にもとづき衆生を迎え導き、勢至菩薩は智慧によって迷いを断ちます。三尊が一体となることで、救いの誓願、慈悲、智慧という浄土教の骨格が視覚化されます。来迎印や舟形光背など、救済の動きを示す表現が選ばれることが多いです。

薬師三尊像の特徴と意味

薬師如来は東方浄瑠璃世界の教主で、病苦の治癒と安寧を誓います。脇侍の日光菩薩と月光菩薩は、昼夜に絶えず世界を照らす光明を象徴し、主尊の誓願を具体化します。信仰の場では国家鎮護や疫病退散の祈りと強く結びつき、堂内の中心に相応しい厳格な均衡が重んじられました。

釈迦三尊像の特徴と意味

釈迦如来は歴史上の仏として成道を示し、脇侍の菩薩は慈悲や智慧、説法の補助を表します。説法場面を想起させる構図や、落ち着いた姿勢と視線の流れによって、教えが中心から周囲へ広がる様相を表現します。仏教の原点を尊ぶ礼拝空間に適した形式です。

その他の三尊形式(観音三尊など)

観音菩薩を主尊に据える観音三尊など、地域や宗派の特色に応じた多様な組み合わせが存在します。主尊と脇侍の関係は一定の定型を持ちながらも、教義や祈願に合わせて弾力的に構成される点に、三尊形式の懐の深さがあります。

有名な三尊像の事例紹介

法隆寺 金堂釈迦三尊像

古い時代の様式を伝える代表作で、中央の釈迦如来と左右の菩薩が緊密な対称構図をとります。整ったプロポーションと厳格な表情が、国家的祈願と学問寺としての性格を映し出します。光背や衣文の流れが中央へ視線を集め、三尊が一体として礼拝の重心を形成します。

薬師寺 薬師三尊像

薬師如来を中心に、日光菩薩と月光菩薩が脇を固める典型的な薬師三尊です。量感のある体躯と張りのある衣文が堂内空間に力強さを与え、主尊の治癒と救済の誓願が脇侍の穏やかな佇まいによって視覚的に支えられます。堂正面からの視点で三尊のバランスが最も美しく見えるよう計算されています。

平等院 阿弥陀三尊像

阿弥陀如来を中心とする浄土表現で知られ、往生を願う信仰の受け皿となってきました。堂内では阿弥陀如来のまわりに多数の菩薩像が配され、来迎の雰囲気が強調されるため、典型的な三尊像の配置とは趣が異なりますが、阿弥陀と観音・勢至という三尊の思想を感じ取りやすい空間構成となっています。救済の動きと音楽的な優雅さが、浄土の情景を想起させます。

三尊形式を理解することで深まる仏像鑑賞

三尊形式が示す仏教思想

三尊は、救いの主体、慈悲、智慧といった核となる価値を、視覚的な対話として示します。主尊の姿勢や視線、脇侍のわずかな傾きや歩みの表現は、教えが中心から周囲へ広がる流れを作ります。仏像の前に立つと、礼拝者は中央へ引き寄せられ、次に左右へと視線が巡り、思想の全体像が自然に理解できます。

鑑賞ポイントと見方のコツ

三尊像を前にしたら、まず主尊の表情と印相でテーマを捉え、続いて脇侍の役割を読み解くと理解が早いです。体躯の大きさや台座の高さ、光背の形状は、どの尊が中心かを明確に示します。衣文の流れや足の運び、顔の向きなどの細部は、三尊の関係性を繊細に語ります。空間の取り方や照明の当たり方にも注意を向けると、三尊形式が作り出す礼拝の重心と物語性が一層はっきり見えてきます。仏像の三尊形式を理解すれば、堂内での立ち位置や視線の運びが自然に定まり、鑑賞体験が深く豊かなものになります。

案内人より一言

三尊を見るととてつもない安心感や温かさを感じます。

コメント