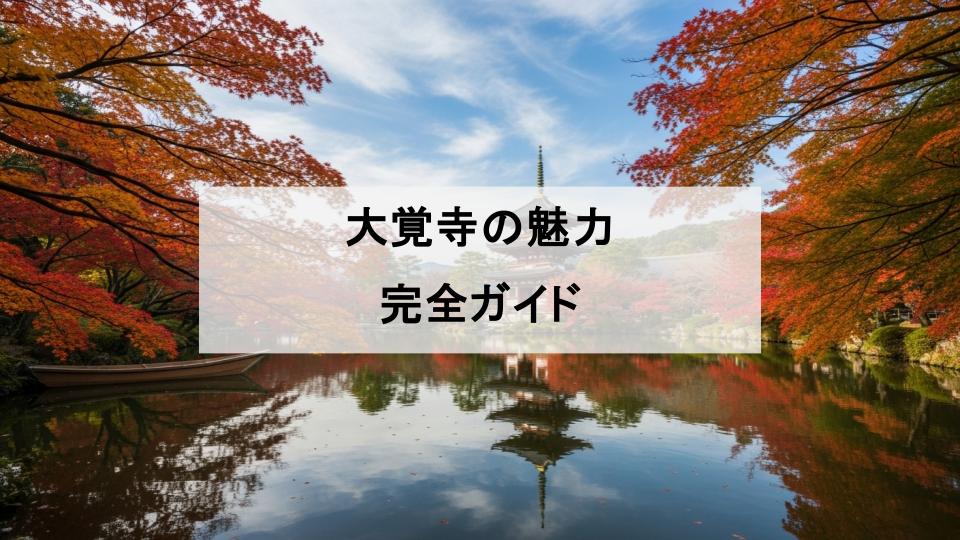

京都を代表する古刹「大覚寺」は、美しい庭園や格式ある伽藍、そして歴史的な背景から多くの人を惹きつけるスポットです。しかし「どんな特徴があるの?」「見どころはどこ?」「アクセス方法は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、大覚寺は四季折々の自然美と由緒ある文化財が調和した、訪れる価値の高い寺院です。本記事では、大覚寺の歴史や特徴をはじめ、見逃せない見どころ、さらに行き方や周辺情報まで詳しく解説します。初めて訪れる方もリピーターの方も、大覚寺をより深く楽しむためのヒントが満載です。

大覚寺とは?その歴史と由来

大覚寺の成り立ちと歴史的背景

大覚寺は、平安初期に嵯峨天皇が営んだ離宮「嵯峨院」を前身とし、貞観18年(876)に恒寂入道親王を開山として寺院化されました。真言宗大覚寺派の本山で、正式名称は「旧嵯峨御所 大本山 大覚寺」。嵯峨天皇が弘法大師空海の勧めで浄書した般若心経は勅封とされ、心経殿に秘蔵されるなど、創建来の物語が深く息づいています。

皇室との深いつながり

大覚寺は代々、天皇もしくは皇族が門跡(住職)を務めてきた門跡寺院で、南北朝統一に関わる歴史的舞台ともなりました。こうした皇室ゆかりの来歴は、堂宇の配置や儀式・年中行事にも受け継がれ、境内の随所に品格ある空気を漂わせています。

大覚寺が担ってきた文化的役割

大覚寺は「心経写経の根本道場」として広く知られ、写経文化の中心的役割を果たしてきました。さらに現存最古級の庭池「大沢池」を舞台に、観月や和歌、いけばななど宮廷文化の美意識が育まれてきた歴史も見逃せません。

大覚寺の見どころ

心を癒す大沢池の風景

境内東側に広がる大沢池は、周囲約1キロの日本最古の人工の林泉で、唐の洞庭湖を模して造られたと伝わります。天神島や菊ヶ島が点在し、借景の山並みとともに静謐な景観を形づくります。池畔には心経宝塔や名古曽の滝跡などが点在し、歩くごとに表情が変わります。

写経や座禅など体験プログラム

大覚寺では、般若心経全文の写経や、短時間で取り組める「ギャテイ写経」「一字一願」など、多様な写経体験が整っています。筆ペンや椅子席の用意もあり、初心者でも安心です。なお、座禅は本来禅宗の修行で、大覚寺で常設されるのは写経が中心です。瞑想に関心がある方は、同寺の法話や行事の案内を確認するとよいでしょう。

四季ごとの魅力(桜・紅葉・雪景色)

大沢池は春の桜、夏の蓮、秋の紅葉、冬の雪景色と、季節の移ろいが明確に感じられる舞台です。とりわけ秋は池面に映る紅葉と塔が雅趣を深め、夜間の特別ライトアップが実施される年もあります。

春の桜と花まつり

池畔の桜が水面に映る景色は格別で、可憐な花々が伽藍の朱と相まって華やぎます。行事日程は公式情報の更新をご確認ください。

秋の紅葉とライトアップ

紅葉の最盛期には大沢池一帯が鮮やかに染まり、放生池に映る心経宝塔が特に見事です。ライトアップ催行の有無や期間は年により変わるため、直前情報のチェックがおすすめです。

冬の静寂と雪化粧

雪の朝は人影も少なく、池と堂宇が淡い雪化粧に包まれます。静けさの中で歩く回遊路は、大覚寺らしい「余白の美」を感じさせます。

大覚寺の特徴と魅力

日本最古の写経道場としての役割

「日本最古」という断定は誤解を招きかねませんが、大覚寺が「心経写経の根本道場」として知られるのは事実です。嵯峨天皇の宸筆による勅封心経の伝承に支えられ、今日まで写経の祈りの場として人々を迎えています。

映画やドラマのロケ地としての一面

王朝風の伽藍や大沢池の景観は映像作品でも重用され、時代劇やドラマの舞台としてたびたび登場します。格式と自然美が同居する独特の「絵になる空気」が、その理由です。

芸術や文化との関わり

池に浮かぶ菊ヶ島の菊を手折って生けた嵯峨天皇の故事に由来し、大覚寺は「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)です。観月や和歌の伝統とも相性がよく、花と月の文化がここで交差してきました。

大覚寺への行き方とアクセス情報

電車・バスでのアクセス

嵯峨・嵐山エリアに位置する大覚寺へは、JR「嵯峨嵐山」駅や嵐電「嵐山」駅・「鹿王院」駅などから京都市バス・京都バスを乗り継ぐルートが便利です。市バス28系統「大覚寺」停留所下車すぐの案内が一般的で、公式サイトに最新のアクセス情報がまとまっています。

車で訪れる場合の駐車場情報

境内に一般利用可能な駐車場が整備されており、普通車・大型車ともに利用できます。休止・規模・料金は変更される場合があるため、出発前に案内ページを確認しておくと安心です。

周辺観光とあわせて楽しむモデルコース

竹林の小径や天龍寺、渡月橋などの嵐山定番スポットと組み合わせると、自然と文化を一日で堪能できます。朝は竹林、昼に天龍寺、午後は大覚寺と大沢池という流れにすれば、混雑を避けながら移動もしやすく、静かな池畔の時間で締めくくれます。

大覚寺を訪れる際の基本情報

拝観時間と拝観料

お堂エリア・大沢池エリアともに、通常は9時から17時(最終受付16時30分)が基本です。拝観はエリア別の料金設定で、時期や特別公開、企画によって変動があります。訪問前に「参拝のご案内」で最新の時間・料金・公開範囲を確認してください。

季節ごとのおすすめの訪問時期

桜や新緑、蓮、紅葉、雪景色と、四季の魅力がはっきり出る寺院です。特に秋の紅葉期や観月行事のシーズンは混雑しやすいため、朝の早い時間帯か、行事の実施有無を見極めて計画すると満足度が高まります。

拝観時のマナーと注意点

堂内での拝観動線や写真撮影の可否は場所により異なります。静寂を守り、指定エリア外への立ち入りを控え、文化財や植栽を傷めないよう配慮しましょう。写経体験では手指を清め、道具を丁寧に扱うことが基本です。最新の注意事項は現地掲示と公式情報を基準にしましょう。

大覚寺周辺の観光スポット

嵐山エリアとの組み合わせ観光

大覚寺から嵯峨野の小径を伝えば、竹林や天龍寺、常寂光寺、祇王寺など、落ち着いた名所が点在します。寺社ごとに拝観時間が異なるため、移動時間を含めた余裕のある計画が快適です。

カフェやグルメスポット紹介

嵐山には川沿いの甘味処や、竹林散策の途中に立ち寄れる茶店、和菓子の老舗などが揃います。観光動線上で席数に限りがある店舗も多いため、ピーク時間を避けると落ち着いて楽しめます。

まとめ:大覚寺で歴史と自然を満喫しよう

大覚寺を訪れる魅力の総まとめ

大覚寺は、皇室ゆかりの格式と、四季を映す大沢池の自然美、そして心を落ち着かせる写経体験が一体になった特別な寺院です。歴史と文化の厚みが景観に現れ、歩くほどに物語が立ちのぼります。

初めて訪れる方へのおすすめポイント

まずはお堂エリアで王朝風の伽藍に触れ、続いて大沢池をゆっくり一周。時間が許せば写経を体験し、帰路に嵐山の竹林や寺社を巡れば、京都らしい一日が完成します。最新の拝観情報とアクセスは公式サイトで確認し、季節の催しをうまく取り入れるのが賢い楽しみ方です。

記事中の拝観時間・料金・行事は変更になる場合があります。訪問前に大覚寺公式サイト等で最新情報をご確認ください。

案内人より一言

嵐山の混雑地帯からは少し離れているので、比較的ゆっくり参拝しやすいです。

コメント