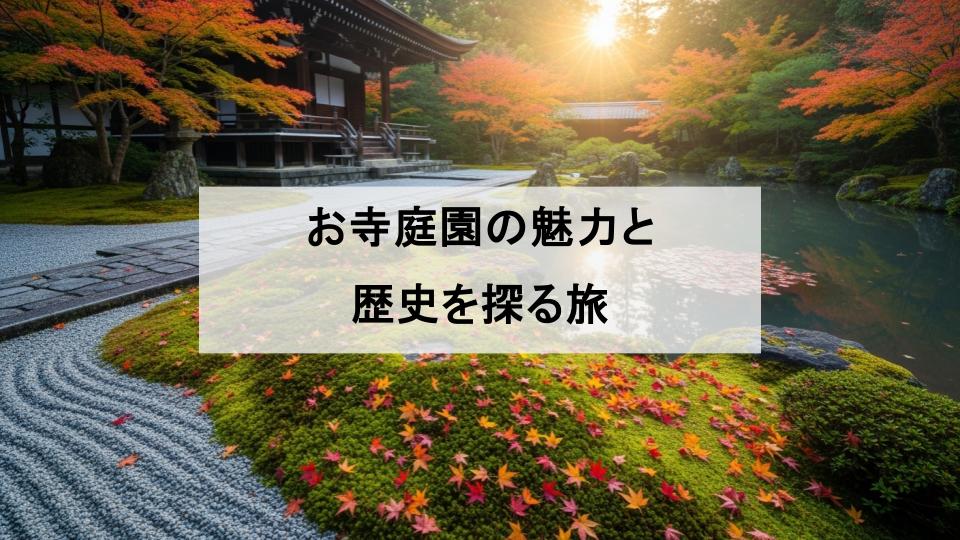

お寺を訪れると、静謐な雰囲気や歴史ある建物だけでなく、美しく整えられた庭園に心を奪われる人も多いでしょう。ですが、「庭園の種類によって何が違うの?」「どうやって楽しめばいいの?」と疑問を持つ方も少なくありません。結論から言えば、庭園には様々な様式と歴史的背景があり、それを知ることでお寺観光は何倍も充実します。この記事では、日本のお寺で見られる代表的な庭園の種類や、その成り立ち・歴史的意味を詳しく解説します。さらに、観賞のポイントや見どころもあわせて紹介し、あなたのお寺巡りをより深く味わえる視点をお届けします。

お寺観光がもっと楽しくなる理由

お寺と庭園の深いつながり

お寺の庭園は、単なる景観ではなく、祈りや修行と密接に結びついた空間です。石や苔、池、水音、借景までがひとつの教えを体現し、静けさの中で心を鎮める仕掛けが随所にあります。建築と庭が呼応することで、参拝や坐禅、写経の体験が一段と深まります。

庭園を知ることで広がる観光の魅力

庭園の種類や見方を知ると、同じ風景でも解像度が上がります。配置の意図や象徴を理解できるため、写真映えだけにとどまらず、制作当時の思想や文化にも想像が及びます。短い滞在でも理解の密度が増し、お寺観光の満足度が高まります。

日本のお寺で見られる庭園の種類

枯山水庭園

枯山水の特徴と代表的な構成要素

水を使わずに砂や白砂利、石で山水を表現するのが枯山水です。波紋の筋は流れを示し、立石や伏石が山や滝、島を象徴します。余白が重要で、静止の美と思想性が際立ちます。お寺の方丈前に設けられることが多く、座して眺めるための庭として発達しました。

観賞時のポイント

全体のリズムをつくる石の配置と、箒目の流れを追うと構図の意図が見えてきます。視点を左右に移し、遠近の奥行きを確かめると、限られた面積に広大な景を感じ取れます。静かな時間帯に腰を落ち着けて、わずかな光と影の変化を味わうのがおすすめです。

池泉回遊式庭園

水景の美しさと四季の変化

池を中心に築山や島、橋を配した回遊型の庭園です。水面が空や樹々を映し、春の新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の雪景色と季節の移ろいが明瞭に感じられます。鯉の泳ぎや風の筋までが景の一部となり、生命感のある表情を見せます。

歩きながら楽しむ観賞法

立つ位置で景が変わるのが魅力です。橋の上、洲浜の先、茶席の縁など視点を切り替え、遠景・中景・近景の重なりを確かめます。順路に従うだけでなく、ときに立ち止まり、音や匂いも含めて五感で味わうと理解が深まります。

浄土式庭園

極楽浄土の世界観を表すデザイン

阿弥陀信仰の広がりとともに生まれた庭園で、浄土の池を象った広い水面と、華やかな中堂の景が対を成します。池の静けさと堂宇の威厳が、彼岸の理想世界を視覚化します。お寺の礼拝空間と景観が一体化し、信仰の象徴としての役割が明確です。

池と阿弥陀堂の配置の意味

池越しに阿弥陀堂を望む軸線が基本で、参詣者は水辺を介して浄土を遥拝します。太陽の動きに合わせた採光で堂塔が輝く時間帯があり、その光景が救いのイメージを強調します。池中の中島や洲浜は、渡しや悟りのプロセスを暗示する装置として機能します。

書院造庭園

建物と庭園の一体感

書院造は座敷からの鑑賞を前提に発展しました。広縁や障子越しに切り取られる庭は、室内のしつらえと響き合い、端正な構図で落ち着きを生みます。石組や刈込みのプロポーションが、建築の直線と美しく調和します。

窓からの借景の魅力

丸窓や額縁窓が遠景の山や社叢を“借りる”ことで、庭のスケールを超えた広がりが生まれます。天候や時間で表情が変わるため、同じお寺でも訪れるたびに新しい発見があります。

その他の庭園様式

茶庭(露地)

露地は茶室へ導くための庭で、意図的に質素に整えられます。飛石、蹲踞、灯籠、腰掛待合などの設えが心を清め、俗世から離れるプロセスを段階的に演出します。苔や常緑樹の使い方に品が宿ります。

現代的アレンジ庭園

伝統の骨格を保ちつつ、照明や素材に現代的解釈を加えた庭も増えています。夜のライトアップやガラス越しの眺めなど、今日の参拝動線に合わせた見せ方が取り入れられ、お寺の新しい魅力を引き出しています。

庭園様式の歴史と背景

奈良時代〜平安時代の庭園文化

中国・朝鮮半島からの文化を吸収し、宮廷庭園が洗練される中で、仏教寺院にも池泉を中心とした景観が広がりました。祭祀と儀礼の場としての性格が強く、のちの浄土式や回遊式の基礎が築かれます。

鎌倉時代〜室町時代の禅文化と枯山水

武家政権の台頭と禅の浸透により、簡素と内省を重んじる枯山水が洗練されます。作庭は禅の修行と連動し、無駄を削いだ造形に精神性が宿ります。方丈庭園が思想の舞台となり、観照の庭としての性格が強まりました。

平安〜鎌倉期の浄土思想と浄土式庭園

極楽往生を願う信仰が広がり、阿弥陀堂と池を軸にした浄土式が確立します。参拝者は池を前に祈り、光や水面のきらめきに救済の象を重ねました。宗教空間としての庭園がもっとも明瞭な時期です。

江戸時代の大名庭園とお寺の庭

大名庭園の発展は、作庭技術と素材の流通を加速させ、寺院庭園にも影響を与えました。書院造の成熟と茶の湯の広がりにより、座敷から鑑賞する庭や露地が一般化し、地域性のある景観表現が豊かになります。

お寺の庭園をより楽しむための観賞ポイント

季節ごとの見どころ

春は新芽と花の色が石組の輪郭をやわらげ、初夏は苔が最も瑞々しく、雨後の深い緑が際立ちます。秋は紅葉が水面や白砂に映え、冬は雪化粧が余白を強調します。季節の差異を意識して再訪すると、同じお寺でも別の庭に出会えます。

光と影の美しさを感じる時間帯

朝の斜光は石のテクスチャーを立ち上げ、昼は池面が空を映して開放感をもたらします。夕刻は低い光が刈込みの陰影を深め、枯山水の筋がくっきりと浮かび上がります。方丈や広縁の位置関係を確かめ、光の向きを計算して訪れると魅力が倍加します。

写真撮影のコツとマナー

三脚の可否や立入範囲は必ず確認し、人の流れを妨げない立ち位置を心がけます。画面に余白を残し、石や苔、障子の直線を基準に水平を整えると構図が引き締まります。静けさを共有する意識を忘れず、シャッター音や会話の音量にも配慮しましょう。

全国のお寺で楽しめる名庭園スポット

京都の名庭園とおすすめお寺

京都はお寺の庭園の集積地です。枯山水では龍安寺の石庭が象徴的で、視覚の余白が思想を語ります。池泉回遊式では天龍寺の曹源池庭園が山並みを取り込み、四季の彩りを投影します。浄土式では宇治の平等院で、池越しに鳳凰堂を望む軸線が浄土の世界観を伝えます。苔の美を極めた西芳寺も、時間をかけて味わいたい庭です。

関東・中部エリアの見逃せない庭園

鎌倉には瑞泉寺の庭園や円覚寺の方丈周辺など、山懐に抱かれた景が点在します。日光の輪王寺では、堂宇と庭が一体となる景観が魅力で、季節の陰影が深く刻まれます。中部では禅寺の静かな庭が各地に残り、山門から方丈へ至る動線の中で、露地や小庭の趣向を味わえます。

関西以西の穴場庭園スポット

奈良の慈光院は茶庭の趣が濃く、座敷から眺める枯山水が端正です。山口の常栄寺には雪舟の作と伝わる庭があり、石と水の対比が鮮烈です。福岡の光明禅寺は“苔寺”として知られ、白砂と苔の対照が心地よい静謐を生みます。知名度の高い都市から少し足を延ばすだけで、観賞客が少ない時間帯に庭の呼吸を感じられます。

まとめ

庭園を知ればお寺観光はもっと奥深くなる

庭園の種類や歴史的背景を理解すると、配置や素材、光の扱いに込められた意図が読めるようになります。お寺は建物だけでなく庭全体が教えを伝える媒体であり、その読解が観光を学びの体験へと変えてくれます。

次の旅で庭園を楽しむための準備ポイント

訪問前に庭園様式と見どころを把握し、季節と時間帯を選んで計画しましょう。現地では立ち止まり、座して眺め、歩いて景を切り替え、音や香りまで意識して味わうことが肝心です。マナーを守りながら丁寧に向き合えば、短い滞在でもお寺の庭園は豊かな学びと癒やしをもたらします。

案内人より一言

庭園の歴史や鑑賞ポイントを知っておくことで、これからますますお寺巡りが楽しくなりますね。

コメント