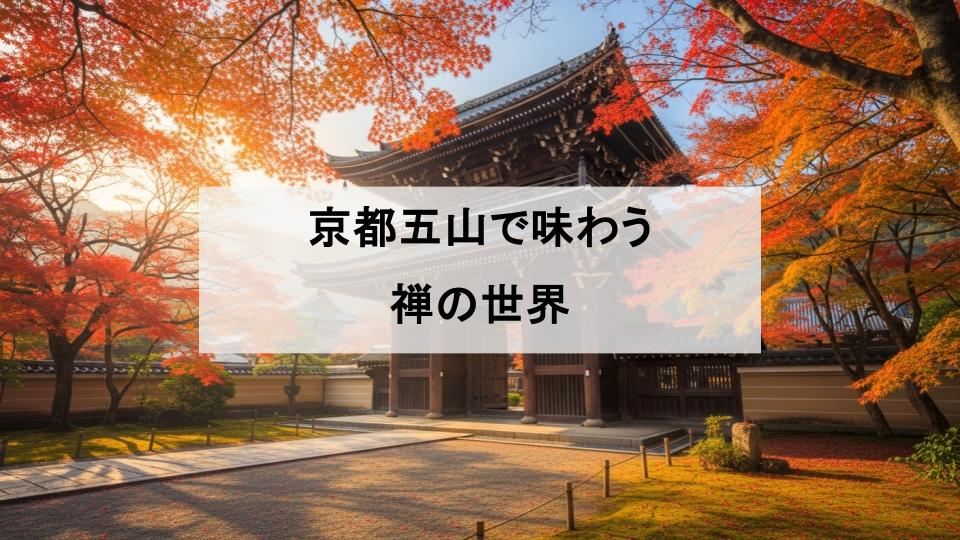

京都を代表する寺院群の一つとして耳にする「京都五山」。

しかし、「そもそも京都五山とは何なのか?」「なぜその5つのお寺が選ばれたのか?」「ランキングにはどんな意味があるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

結論から言えば、京都五山とは鎌倉時代末期から室町時代にかけて、禅宗寺院の格式を示すために定められた序列であり、それぞれの寺院には深い歴史的背景と文化的価値があります。

本記事では、京都五山の由来や成立の経緯、格付けの意味、そしてランキングの詳細までわかりやすく解説します。歴史好きはもちろん、京都観光を計画している方にも役立つ内容です。

京都五山とは?その意味と歴史的背景

京都五山の定義

京都五山とは、京都における禅宗(主に臨済宗)寺院の社会的・宗教的な序列を指す言葉です。朝廷や幕府からの公式な地位や役割が与えられ、幕府の文化政策や宗教統制の一環として機能しました。単に観光上の呼称ではなく、かつては政治的・宗教的な重みを持った制度でした。

京都五山の成立時期と時代背景

京都五山の序列は鎌倉時代の終わりから室町時代にかけて確立されました。武家政権が文化的正当性を求めるなかで、禅宗寺院は学問・儀礼・外交文書の役割を担い、幕府と深く結びついていきます。寺院の格式は単なる格式名ではなく、幕府と寺院の相互依存関係を反映する制度でした。

鎌倉五山との違い

「京都五山」は京における序列を指し、「鎌倉五山」は関東における同様の序列です。両者は同じ禅宗の枠組みに基づきますが、それぞれの地域政治や武家の支配構造に応じて役割や影響範囲が異なります。両方を合わせて見ることで、当時の全国的な禅宗ネットワークの構図が見えてきます。

京都五山の由来と成立の経緯

室町幕府による五山制度の制定

室町幕府は文化政策の一環として五山制度を整備し、寺院に対する序列と役割を明確にしました。五山の上位に置かれた寺院には公文書作成や外交儀礼といった重要な任務が与えられ、幕府はこれを通じて宗教界を統制し、文化的権威を補強しました。

格付けの頂点に立つ別格「南禅寺」

南禅寺が「五山之上」とされた理由

南禅寺は五山体系の上に置かれる「別格(五山之上)」と位置づけられます。これは単に格式の高さを示すだけでなく、皇室や幕府からの特別な庇護や政治的な意味合いを伴います。南禅寺が別格とされた背景には、規模の大きさや経済力、そして権力者との深いつながりが関係しています。

南禅寺と室町幕府将軍の関係

南禅寺は公的な儀礼や政治的な関係性において重要な役割を果たしました。将軍や有力武家との結びつきにより、単独で他の五山を統括するような象徴的立場を確立したため、制度上「五山之上」として扱われることになったのです。

禅宗文化と京都五山の発展

禅宗の広まりと武家文化への影響

禅宗の教えや禅僧の学問、庭園や書画などの文化発信は、武家文化と親和性が高く、五山を通じて京都での宗教文化が洗練されていきました。禅の実践とともに生まれた美術や建築は、後の日本文化に大きな影響を残します。

京都五山の格付けランキングと寺院一覧

別格(五山之上):南禅寺

南禅寺は五山の頂点に立つ別格寺院として特別な位置を占めます。敷地の広さや歴史的役割、政権との繋がりによって、他の五山を凌ぐ格式を与えられました。観光面では三門や境内施設が有名で、寺院の格式が空間や建築にも反映されています。

第1位:天龍寺

天龍寺は五山の第一の寺として広く知られ、政権との深い結びつきと文化的な貢献で高い地位を保ちました。庭園や伽藍は当時の権威を示す象徴として整備され、多くの文化財や史跡が残されています。

第2位:相国寺

相国寺は学問や法式の中心としての役割を果たし、多くの高僧や文化人を輩出しました。寺の所蔵する美術品や書物は歴史的価値が高く、臨済宗の教義伝承において重要な拠点でした。

第3位:建仁寺

建仁寺は文化的表現や禅の実践で知られる寺院です。寺院美術や修行の伝統が強く、後世の芸術や禅文化に影響を与えました。内部の襖絵や法堂の装飾は訪問者の関心を引きます。

第4位:東福寺

東福寺は広大な敷地と庭園、特に紅葉の名所として名高い寺です。石庭や枯山水といった日本庭園の要素が整備され、観光客にとっても歴史的価値と景観の両方を楽しめる場所となっています。

第5位:万寿寺

万寿寺は五山のなかでは比較的静かな存在ですが、歴史的には重要な役割を担ってきました。公開されることの少ない文化財や、寺院に伝わる古い儀礼など、知る人にとっての魅力が残されています。

各寺院の見どころと魅力

南禅寺の三門と水路閣

南禅寺の三門は寺の象徴であり、上からの眺めは訪問者を圧倒します。境内にあるレンガ造りの水路閣は近代建築の趣を感じさせ、歴史と技術の融合を体感できるスポットです。

天龍寺の庭園と世界遺産登録

天龍寺の庭園は枯山水と池泉回遊式の要素が調和した名園として知られ、世界遺産に登録された文化的価値を体感できます。静かな時間の中で庭の構成や季節の移ろいを楽しめます。

相国寺の文化財と美術品

相国寺は多くの寺宝や書物を所蔵し、僧侶の学問的活動の中心地でした。所蔵品の一部は公開されることがあり、仏教美術や歴史資料を通じて当時の文化を垣間見ることができます。

建仁寺の屏風絵と禅体験

建仁寺には優れた屏風絵や襖絵が残り、日本美術の伝統を感じさせます。坐禅や法話などの禅体験が行われることもあり、観光だけでなく実際に禅の雰囲気に触れる機会があるのが魅力です。

東福寺の紅葉と枯山水庭園

東福寺は秋の紅葉で特に人気が高く、回廊から見る紅葉の眺めは多くの人を惹きつけます。庭園や石組みの美しさは四季を通じて異なる表情を見せます。

万寿寺の非公開文化財

万寿寺は一般公開が限られることがあり、非公開の文化財や古文書に貴重な資料が残されています。限られた公開機会を狙って訪れる価値のある寺院です。

京都五山の現代的意義と観光の楽しみ方

歴史を学びながら歩く京都五山+南禅寺めぐり

京都五山と別格の南禅寺を組み合わせて巡ることで、単なる観光では得られない歴史の連続性が見えてきます。寺院の配置や建築、庭園の様式を比較することで、時代ごとの文化の移り変わりを実感できます。

禅体験や坐禅会への参加方法

多くの五山寺院では坐禅会や法話、特別拝観を実施しています。事前に各寺の受付や公式サイトを確認し、参加条件や日時を把握してから訪れると、より深い体験が得られます。

季節ごとのおすすめ訪問時期

京都五山は四季それぞれに魅力があり、春は桜、秋は紅葉、冬は静寂という違った美しさを見せます。訪れる季節によって寺院の表情が変わるため、目的に合わせて時期を選ぶと良いでしょう。

まとめ:京都五山と南禅寺を知ることで広がる京都の魅力

歴史と文化を体感する旅のススメ

京都五山と別格の南禅寺を理解することは、京都の宗教史や武家文化、そして日本美術の深層につながる入口です。格式や序列の背景にある政治的・文化的文脈を知ることで、寺院巡りが単なる観光以上の体験になります。

訪れる前に押さえておきたいポイント

各寺院は公開情報や拝観時間が異なるため、事前確認が重要です。また、静粛な場所であることを尊重し、拝観マナーに配慮することが良い見学につながります。京都五山を巡る際は、歴史的背景を少し学んでから訪れると、見どころがより鮮明になります。

案内人より一言

天龍寺が少し離れているので1日ですべて回るのは難しいと思いますが、どのお寺も一度は訪れたい名刹です。

コメント